2021年9月7日に、「レック、クラウド基盤サービスを強化」

月別アーカイブ: K.M

【News Release】「レック、クラウド基盤サービスを強化」について発表

【ITmedia掲載】Oracle DBからPostgreSQL/Amazon Aurora移行で効果を得るには

2021年9月1日に、ITmediaにホワイトペーパー「

ホワイトペーパーはこちらからダウンロード頂けます。

https://wp.techtarget.itmedia.

Kubernetesの効果的な活用に向けて開発、運用、セキュリティの課題をトータルに支援するSREサービスを開始

2021年2月3日に、「Kubernetes の効果的な活用に向けて開発、運用、セキュリティの課題をトータルに支援するSREサービスの提供開始」に関するプレス・リリースを発表しました。

記事はこちらからご覧頂けます。

Kubernetesの効果的な活用に向けて開発、運用、セキュリティの課題をトータルに支援するSREサービスを開始"2020年に注目すべき日本発のトップ・テック・カンパニー"に選出されました

APAC Business Headlinesに、「テクノロジーにおける模範的なイノベーションとリーダーシップを発揮しているアジア太平洋地域ののトップテック企業」として、当社が表彰されました。

"Top Tech Company to Watch in 2020 from Japan (日本発2020年に注目すべきトップテック企業)"として本誌にカバーストリーとして特集されています。

https://apacbusinessheadlines.com/digitalmag/TOPTECH-ReQ-Technology.html#features/

この決定は、

「情報通信技術(ICT)業界の専門家で構成される審査委員会が審査し、テクノロジーにおける優れたイノベーションと取り組みの推進に貢献した企業を表彰することを目的としています。業界最高水準のインフラ・システム・ソリューションを、お客様にとって迅速かつ便利な方法で提供しているReq Technology Consultingの確かなノウハウが評価されました。この決定は、アジア太平洋地域のトップの国々のテクノロジー関連企業を徹底的に調査・検討した結果、日本から特に優れたイノベーションを発揮している企業として評価されたものです。」

とのことです。

【ライブ配信】IT media DX Summit/2020年12月2日(水)~ 4日(金)

2020年12月2日(水)~4日(金)の日程で、ITmedia DX Summit(ライブ配信セミナー)が開催されます。下記のパートで、当社クラウド基盤技術部 部長の中川が講演いたしますので、是非、登録・視聴ください。

【ライブ配信】IT media DX Summit/2020年12月2日(水)~ 4日(金)Day3 - 12月4日(金)@IT 「クラウドネイティブはKubernetes-nativeへ」

16:10~16:40 セッション8:Kubernetesネイティブ時代におけるインフラのあり方

【動画配信開始】Oracle Autonomous Databaseがもたらす データベース管理者(DBA)の働き方改革

最新のインターネットテクノロジーとソリューション情報を注目テーマごとに解説するオンラインセミナー「NANOOPT Media Online(ナノオプト・メディア・オンライン)」にて、当社堀尾による「Oracle Autonomous Databaseがもたらす データベース管理者(DBA)の働き方改革」のセッションが公開されました。無料で視聴頂けます。新型コロナウィルス、AI、自律型Oracle Autonomous Database・・・で、データベース管理者(DBA)の働き方はどう変わるのか、ぜひご覧ください。

◆NANOOPT Media Online(ナノオプト・メディア・オンライン)

Oracle Autonomous Databaseがもたらす データベース管理者(DBA)の働き方改革

クラウド時代に向けて進化するRDB ~Part2~

皆さん、こんにちは。人事教育部のK.Mです。

第1弾をご覧になった方はご存じだと思いますが、人事の私がエンジニアの皆さんと話をするのに最近のトレンドも理解していないようではまずい!ということで、現在のトレンドを当社のシニアコンサルタントにレクチャーしてもらうことに。その様子を折角なので、皆さんにもお届けします。本日はその第2弾です!

K.M: Hさん、お疲れ様です!本日は、クラウド時代に向けた各RDB製品の独自の進化についてですよね。

T.H: そうだよ、オンプレミスで圧倒的な実績を誇るOracle DatabaseやSQL Serverのほか、Amazon AuroraやGoogle Cloud Spannerも触れていくよ。

K.M: 楽しみ!同じRDBでも、差別化をするために独自の製品思想を持ってたりしますもんね。よろしくお願いします!

クラウドという新しい稼働環境の登場

皆さんもご存じの通り、2010年代になると、リレーショナルデータベースはクラウドという新しい稼働環境を得ました。クラウドは、国境を越えて世界に広がるデータセンター群の中で稼働する大量のサーバーと、無限のストレージ容量にデータを保存することができます。

これはオンプレミスとは大きく異なる稼働環境です。そしてリレーショナルデータベースは、このクラウドに最適化したものに進化を始めました。次にクラウド時代の代表的なリレーショナルデータベースを4つ紹介します。

可用性の考え方と規模の概念を変えた「Amazon Aurora」

「Amazon Web Service」(AWS)が2014年に発表した「Amazon Aurora」は、MySQL互換の商用リレーショナルデータベース並みの性能と機能を実現し、さらにデータベースのコア機能がクラウド専用に開発されました。クラウドに最適化された実装の例としては、Amazon Auroraは標準で3つの"アベイラビリティゾーン"にまたがって稼働するという特長が挙げられます。

従来のオンプレミス用のリレーショナルデータベースでは、可用性を高めるために複数のサーバーをクラスタ化することで、「あるサーバーがダウンしても他のサーバーが生き残っているため、システム全体としては稼働し続ける」ことを実現しています。しかしオンプレミスでは、基本的にすべてのサーバーは同じデータセンター内で同じラックやサーバールームに格納されているので、例えばラックごと、あるいはデータセンターごとに、災害や事故などが起きてしまうと、サーバーが全滅し、システムの稼働は完全にストップしてしまいます。

しかし、Amazon Auroraは3つのアベイラビリティゾーン、すなわち離れた場所に存在し、独立した建物、設備や電源などを備え、高速なネットワークで接続された3つの別々のデータセンターにまたがって1つのリレーショナルデータベースを稼働させることを実現しています。

つまり、あるサーバーが落ちても、他のサーバーが稼働し続けることでシステム全体が稼働し続けるのはもちろんのこと、あるデータセンターが丸ごと破壊されたとしても、ほかのデータセンターが生きている限り、Amazon Auroraは稼働し続けることが可能となります。クラウドに最適化されたAmazon Auroraの可用性は、従来のオンプレミスを想定したリレーショナルデータベースの持つ可用性の考え方や規模を大きく塗り替えるものとなっています。

世界規模のリレーショナルデータベース「Google Cloud Spanner」

Googleが2017年2月に発表した「Google Cloud Spanner」は、さらに規模が拡大し、世界規模、地球規模に分散したリレーショナルデータベースと言われています。

この規模になると、光のスピードを上限とする通信速度では分散処理のための通信に時間がかかりすぎるため、従来のリレーショナルデータベースで用いられていた分散処理技術とは大きく異なる技術を使って構築されています。

その一例が原子時計の採用です。

Google Cloud Spannerでは、例えばすべてのサーバーの時刻をGPSと原子時計を用いて正確に同期し、すべてのトランザクションに厳密なタイムスタンプをつけることで、地球規模の分散環境におけるトランザクションの順番や一貫性の保証を実現しています。

さまざまなクラウドサービスやテクノロジーとの親和性が高い「Microsoft SQL Server」

Microsoft社が1990年代から開発を積み重ねてきた古参の商用リレーショナルデータベース。

1998年に発表された SQL Server 7から本格的に商用リレーショナルデータベース市場に参入してきました。企業向けの高機能なシステムから、組み込み系の小規模なシステムまで幅広く対応しています。

SQL Serverは、他のリレーショナルデータベースと比較してWindows製品との親和性が非常に高いことに加えて、エンタープライズ市場での実績が豊富でコストパフォーマンスでのバランスが良いといった強みがあり、OSにWindows Serverを選択するのであれば必ず選択肢に入れるべきであると言えます。

2019年秋にリリースされた最新版のSQL Server 2019では、従来のバージョンにはなかったさまざまな機能が盛り込まれています。

・AIやビッグデータ分析に向けたデータ分析基盤の強化

・データベースエンジンの機能拡張(UTF-8対応)

・プラットフォームの多様化(Linux版の機能強化。Windows版との差の減少) など

また、MicrosoftのクラウドサービスであるAzure上のSQL Databaseとの連携がスムーズで、環境移行なども手軽に行えるようになっており、クラウド時代を見据えたものとなっています。加えて、AWSやGoogle、または日本のクラウドサービスベンダーがSQL Serverとの接続サービスを提供しており、さまざまなクラウドサービス上でかつ仮想環境等のさまざまなテクノロジー上で動作するところも強みです。

完全自動化を実現する「Oracle Autonomous Database」

AWSやGoogleといったクラウドに大きな強みを持つベンダーが、クラウドの分散環境に適合したリレーショナルデータベースの進化を実現する一方で、従来のオンプレミスにおけるリレーショナルデータベース市場のリーダーであるオラクルは、別のアプローチでクラウド時代のリレーショナルデータベースに取り組んでいます。

それはデータベース運用の完全自動化です。

2017年10月にオラクルが発表した「Oracle Autonomous Database」は、これまで管理者が行う作業だったデータベースの運用作業、例えばバックアップ、セキュリティパッチの適用、チューニング、ディザスタリカバリの設定、障害時の対応といったさまざまな作業を、データベース自身が自動的に実行するようになります。オラクルは、「世界初の100%自動化された自律的なデータベース」と紹介しました。

運用自動化の背景には、オンプレミスでのデータベース運用で蓄積してきたノウハウを含め、さまざまな条件での運用状況を機械学習によってコンピューターが学習できたことにあります。これも、大量なコンピュータリソースやパワーを利用可能なクラウド環境が実現させたものと言えるでしょう。

クラウドベンダーによるリレーショナルデータベース選択肢の拡大

これまで企業向けの商用リレーショナルデータベースは、オラクル、マイクロソフト、IBMといった有力ベンダーが市場をほぼ独占してきました。また、システムの規模や要件によっては、オープンソースのリレーショナルデータベースも選択肢となってきました。これからクラウドの時代に入るにあたり、クラウドに最適化した形でリレーショナルデータベースが新たな進化を始め、従来からのベンダーにクラウドベンダーも加わる形で選択肢が増えてきています。

短期的には、災害対策構成を含めたデータベース運用できるかがポイントになります。中長期的には、クラウドネイティブ化、マルチクラウド化に対応できるかを見ていくべきです。

デジタル変革への対応では、既存のデータは主にリレーショナルデータベースで扱うことになります。これはクラウドになっても変わりません。一方で、デジタル変革のための新しいアプリケーション、たとえばIoTの技術領域では、データを集め機械学習で予測するといったものは処理速度(パフォーマンス)が重視されます。そして、デジタル変革を進めるとなれば、スクラップ・アンド・ビルドで取り組むことになり、これはクラウドが前提となりコストと開発生産性の高さで選ぶことになります。

用途によって求められるものが変わるので、データベースの選択はこれまで以上に慎重にならざるを得ません。データベースに100%に近い安定性や信頼性を求めると、デジタル変革が遅れてしまうことにもなります。なのでデジタル変革のために新しいデータベースの利用を考慮する必要も出てきます。柔軟な選択ができるようにしても、選んだものをずっと使い続けるわけではありません。ただし、いったんデータベースを決めて運用を始めると、ほかのデータベース製品への移行がきわめて難しくなることを念頭に置いておく必要があります。個々の業務システムにとって何が最適なリレーショナルデータベースなのかは、これまでと同様、あるいは選択肢が多くなったことで、これまで以上に慎重な選択が求められることになります。

T.H: どう?クラウド時代に向けて進化するRDB ~Part2~

K.M: うーん、RDBだけとってみても様々ですね。既存のデータを扱うにしても、それぞれの強み・特徴を理解した上で今まで以上に慎重な選択が必要というのはうなずけます。ここに更に、デジタル変革への対応とかが入ってくるわけですね。デジタル変革が何を指しているのかが、私のなかではそもそも曖昧ですが。苦笑

T.H: じゃぁ、次回はその点についてできる限りわかりやすく、解説しよう。

K.M: はい、よろしくお願いします。

クラウド時代に向けて進化するRDB ~Part1~

皆さん、こんにちは。人事教育部のK.Mです。

いきなりですが、デジタルトランフォーメーション(DX)、データレイク、NoSQLなどなど...これらの用語をわかりやすく説明できますか?お恥ずかしながら私はなんとなくのイメージはあるものの、とてもエンジニアの皆さんと会話ができるレベルではありませんでした。そんなわけで、現在のトレンドを当社のT.Hにレクチャーしてもらうことに!

いつもの技術ブログと趣向が変わりますが、折角なのでその内容を皆さんにもお届けしたいと思います。何回かに分けてお伝えをしていく予定ですが、本日はその第一弾です。

K.M: Hさん、冒頭に挙げた用語やトレンドもしっかり学びたいと思うんですが、まず一番気になっていることをズバリ質問してもいいですか?

T.H: 勿論、なにが気になっているの?

K.M: NoSQLが今後台頭してきて、これまでスタンダートだったリレーショナルデータベース(以下、RDB)は淘汰されてしまうんでしょうか?

T.H: あー、なるほど。新しい概念・技術が登場すれば、当然そういう疑問は沸いてくるよね。でも、自分はRDBが淘汰されるとは思っていないよ。詳しくは別の回に譲るけれど、NoSQLに分類されるデータベース製品が続々と登場し、事例も増えてきたけれど、目的に応じて使い分けるって感じかな。

K.M: なるほど、そうなんですね。

T.H: ちなみに、RDBといっても、クラウド時代に向けて各製品が独自の進化を遂げているのを知っている?

K.M: OracleのAutonomous Databaseとかでしたら、少しは。

T.H: 他の製品もいろいろ進化しているよ。じゃぁ、第1回目の今日は、DBエンジニアの皆さんにも馴染み深い、このRDBの話からしていこう。

クラウドの時代に向けて進化するリレーショナルデータベース

2018年度のリレーショナルデータベース製品の日本国内での売上金額は1,200億円、前年度比16.2%増の結果が出ています。2019年度も11.6%増と、堅調な結果となっています(ITRリサーチの記事より)。機能的にも性能的にも成熟期を迎え、業務システムには必要不可欠となったリレーショナルデータベースですが、クラウドという新しいデータベースの稼働環境が登場したことにより、リレーショナルデータベースもクラウド環境向けに急速に進化を開始しました。

その進化の内容とはいかなるものかを以下に端的に記します。

現在の業務システムで使われているリレーショナルデータベースが本格的に登場したのは、1980年代のいわゆるメインフレームの時代からUNIXを中心としたオープンシステム化の流れになった頃と期を同じくします。登場当初は、処理速度や信頼性などにいくつかの課題を抱えていたリレーショナルデータベースでしたが、1990年代にOracle Database上で実現されたツーフェーズコミットによる分散トランザクション処理や、複数サーバーによるクラスタ構成の実現など、機能面および性能面で大きな進化を遂げました。

そして現在、「Oracle Database」や「Microsoft SQL Server」、「IBM DB2」などの商用データベースはいずれもリレーショナルデータベースの基本的な機能はもちろん、分散処理やインメモリ処理などの大規模かつ高速な処理性能を実現し、大規模な企業の基幹業務にも使われるようになってきました。それに加え、「Postgres SQL」、「MySQL」、「MariaDB」等のオープンソースベースのリレーショナルデータベースも台頭してきました。

昨今では、リレーショナルデータベースだけではなく、ビッグデータの領域で定義されるデータレイクの需要などからNoSQLデータベースの利用も増えてきています。NoSQLデータベースはオープンソースのものが多く存在します。しかしながら、改めて業務に最適でかつ安心、安全なデータベースを検討するとなると、リレーショナルデータベースでもさまざまなデータタイプをサポートしていることから、結果的にNoSQLではなく使い慣れたリレーショナルデータベースを採用する動きもあります。

さらに、今後AIなどを活用するようになると、大量な学習データの扱いをどうするかという課題も発生します。本番業務で大量データを扱うとなれば、やはりリレーショナルデータベースで管理しようということになります。今では多くのリレーショナルデータベースに機械学習エンジンが搭載されており、機械学習もリレーショナルデータベースを使って運用しようというケースも増えてきています。

もう1つ、リレーショナルデータベースの成長を牽引しているのが、デジタル変革(Digital Transformation)です。デジタル変革のために部門を跨がって横断的にデータ分析を行いたいとなれば、データが部門ごとに分散している環境ではうまくいかないので、データ統合を考えることとなります。IT投資動向の調査でもデジタル変革のための取り組みでは、部門横断型のデータ活用インフラの整備を推進しているとの回答が多くなっているようです。

しかしながら、いざデジタル変革に真剣に取り組もうとすると、データのサイロ化が大きな障壁になります。そのためデータの精度をある程度犠牲にしてでも、部門のデータを統合したデータウェアハウスシステムを作る(作ってしまう)という動きが起きます。この場合は、巨大なデータベース環境を別途作るよりも、ETL(Extract/Transform/Load)やEAI(Enterprise Application Integration)で連携させる方法が採用されているケースが多いようです。現在のリレーショナルデータベースは、商用、オープンソース問わず、オンプレミスにおいては機能面でも性能面でも十分に成熟した域に達していると言えるでしょう。

T.H: どう?クラウド時代に向けて進化するRDB ~Part1~

K.M: 実績があって使い慣れたRDBが新たな需要にも対応できるのであれば、そちらを使いたい、という声は最もだと思います。

T.H: そうだね。なんだか前置きだけで随分話してしまったので、クラウド時代に向けた各製品の独自の進化は次回にしよう。

K.M: はい、よろしくお願いします。

プロフェッショナルを支援するテクノロジー集団として、当社がZDNet Japan特集記事に

2019年10月21日に「Oracle Autonomous Database」への移行支援サービス提供開始のプレス・リリースを発表後、中立な立場でITインフラプロフェッショナルサービスを展開するテクノロジー集団として、当社が取材を受け、2019年12月13日にZDNet Japanの特集記事に掲載されました。記事は下記からご覧いただけます。

◆ZDNet Japan

自律型データベースへの移行を担う専門集団--レック・テクノロジー

Oracle Autonomous Databaseへの移行支援サービスのプレス・リリースについて

2019年10月21日に「Oracle Autonomous Database」への移行支援サービスの提供開始に関するプレス・リリースを発表しました。記事は下記からご覧頂けます。

◆ZDNet Japan

レック・テクノロジー、「Oracle Autonomous Database」への移行支援サービスを提供

SCF2019(シンガポールキャリアフォーラム)に初参画

こんにちは。Re:Q 人事教育部のK.Mです。

当社Re:Qは、2015年にシンガポールに現地法人を設立後、シンガポール人のManaging Directorやエンジニアを迎え、一歩一歩着実に事業を拡張してきました。シンガポールに拠点を持つ日系企業とのお取引も勿論ありますが、政府機関やローカル企業とのお取引が多いのが、Re:Q Singaporeの特徴です。

そうしたなか更にグローバル展開を加速させるための一歩として、シンガポールで開催されるキャリフォーラム初めて参画しました。イベントの詳細等は別のブログに譲りますが、今回はイベントの概要や、イベント終了後のシンガポールの同僚とのディナーについて触れたいと思います。

SCF(シンガポールキャリアフォーラム)2019

今回は、9月14日(土)・15日(日)の2日間に渡って開催されました。会場は、Singapore チャンギ空港からほど近いExpo会場 MAX ATRIAです。

東京でいうところの東京ビッグサイトのようなところですね。

当社Re:Qからは、創業者であり代表取締役社長の紙屋をはじめ、全5名で参加いたしました。

イベント開始前にみんなでパチリ。今回初めてイベント用にポロシャツも作成しました。

ちなみに、残念ながらこの写真に私は映っていませんが、映っている女性2人は昨年新卒で入社したエンジニアです。

今年3月に実施したCapability Tourもそうでしたが、当社Re:Qでは、若手にも海外に行く様々な機会が提供されています。女性メンバのうち1人は中国出身ということもあり、当社Re:Qは、日本語・英語・中国語で応対できる布陣で今回イベントに臨みました。

さて、肝心の学生さんの様子はというとこんな感じで、皆さん非常に熱心でした。

シンガポールだけではなく、日本語を学び、日本で働きたいという情熱をもったAPACの学生も今回参加対象となっています。一部渡航費の補助が出ていたりもするようですが、インドネシア、ベトナム、マレーシア、ミャンマーなどからわざわざ渡航費をかけて参加するだけあって、話を聞く姿は真剣そのものです。こちらも自然と話に熱が入りましたが、当社Re:Qブースについては次回詳しくお伝えします。

シンガポール・メンバとの再会

シンガポールRe:Qとの交流は折に触れてあり、私はメール・電話もたまにする機会がありますが、直接会うのは今年4月の全社会議以来です。土曜日にもかかわらず、シンガポールのManaging Directorとエンジニアが駆けつけてくれました。当日は、視界が悪くなる煙霧(Haze)により「ここ3~4年の間で最悪」という状態の空気・視界でしたが、かの有名なマリーナ・ベイサンズを見渡せる「Level33」で食事をしました。場所も景色も申し分ないですが、仲間と過ごす時間が何より一番Preciousですね。

ちなみにみてください、この景色。

スモーキーな空気感がこの写真からだけでも十分伝わるんじゃないでしょうか。

Level33にて、最後に全員で。

次回は、当社Re:Qブースでのイベントの様子を詳しくお伝えします。お楽しみに! SCF2019(シンガポールキャリアフォーラム)に初参画

Top Award Tour 2019 ~Cairns in Australia Part4~

こんにちは!Re:Q のK.Mです。

Top Award Tour 2019 ~Cairns in Australia Part1~ に登場しましたが、

バンジージャンプ編もぜひ皆さんに伝えねば、と再登場です。

当社Re:Qの福利厚生の代名詞、Top Performer Award Tourについても、

Part1の冒頭に記載があるので、そちらをご覧ください。

さて、最終日は自由行動だったのですが、2つのグループに分かれました。

1つはオプショナル・ツアーで世界遺産のキュランダ高原に行く組と、もう1つはバンジー組です。

私は年齢を顧みず、バンジーを即決!笑 その一部始終を今回ご紹介。

キュランダ高原を選択した社員がほとんどだったので、バンジー組は私を含めて6名でした。

いざ、出発 ~激しい温度差~

激しい温度差って…気温じゃないですよ、皆さん。

バンジー組は6名とお伝えしましたが、実は、ジャンパーは4名、残り2名は見学だったんです。

なので、見学の2名は間近にバンジーが見られるというのもあってテンション高め、片やジャンパーはみんな初バンジーということもあってちょっと緊張の面持ちです。

下記の写真で、誰がどっちかわかりますか?

ちなみに、見学者の1人は私です。

バンジー即決したのに何で?? と言われそうですが、その理由は後ほど。。

ただ、私は人生初のバンジーをやる気満々で、

最後まで飛べる可能性にかけていたので、いでたちはこんな感じ。

Nikeのレギンスを履いているのが私です。

わかります?笑 「JUST DO IT」って書いてあるのが。

ジャンパーからみると嫌な感じですかね?苦笑

(もっと言えば、仕事的には人事なので、何かあれば●●ハラと言われかねない感じですが、

無事全員帰国したので結果よしとしましょう。)

そびえたつ鉄塔

さて、そうこうしているうちに場所に到着。

ガイドさんの話によると、グレートバリアリーフやキュランダ高原など世界遺産に囲まれた街ということもあり、バンジーのツアーに申し込む人はほとんどいないんだとか。それはまぁ、わかります。ただ、ちょっと驚いたのは、オーストラリア広しと言えど、バンジーができるのはこのケアンズだけらしいです。

自然豊かなオーストラリアなら、いくらでも飛べそうなところはありそうですけどね~。

まぁ、危険を冒してまで何でそんなことするんだ、という考えなのかもしれません(実際は不明)。

そのオーストラリア唯一のバンジーができる場所は、こんな感じです。

下から見上げた鉄塔(左)と上からみた感じ(右)

飛び降りる訳でなければ、眺めがよくて気持ちいい場所です

さて、鉄塔に階段であがっていくとそこには2人の係員が。

1人ずつ準備をしては、「5,4,3,2,1... Go!」のかけ声で飛んでいきます。

よく芸能人の方がテレビでやっているような「飛べない、ちょっと待って・・・」と言いながら、

30分経過というテロップが表示される、なんてシチュエーションはありません。

ベルトコンベアーに乗っかったかのように、次々と順番がきます。。

ある意味、考える余地がないってことで、踏ん切りがつきます。笑

バンジーをしたことがない方のために安全装置をちょっとお見せするとこんな感じ。

腰回りにベルトをしてるんですが、足元はタオルとロープが巻くだけ・・・案外簡単な装備ですね。

そんなこんなでジャンパーは、ベルトコンベアーから飛び出すように雄姿をみせてくれました。

※※ 飛ぶ直前の緊張の面持ちは、プライバシーを配慮して掲載を差し控えさせて頂きます。※※

勝利の美酒 ~まさかのチャンス到来とタンデム・バンジー・ジャンプ~

無事生還!・・・した後に真っ先にやることは1つ!勝利の美酒を味わうこと。

みてください、この写真。やりきったぞー! 感が満載です。

そんなこんなで美酒を味わっているうちに街に戻るバスを逃したんですが、

「もう1回、俺やろうかな」「なんか飛び方が納得いかない」

と言いだしたメンバが。

これって仕事でもあるあるですよね~。

誰しも初めてのことは怖いものですが、1度経験してまえば、「もっとこうしたい」「もっとよくできる」と欲がでるもんです。笑

そう、そして私はこの瞬間を待ってました!

すかさずそのうちの一人にお願いして(半ば無理矢理)、

”タンデム”・バンジー・ジャンプ

をすることに!!タンデムってわかります?2人で飛ぶバンジーです。

そうなんです、バンジーに体重制限があったんですよ。

それを満たしていなかったので1人ではできなかったんです、私。。

タンデム・バンジーは余りネットで見かけないと思いますが、こんな感じです!

いや~ 飛べて大満足です。

ちなみに更にオチがありまして、タンデムで飛ぼうと決めた後の体重測定で、

なーんと、体重制限を満たしていたことが発覚!

そう、旅行中に太ったってことです。。数日にして3kgくらい太ってました。

恥ずかしいったらないですね。。苦笑

とはいえ、下限ギリギリで飛ぶのはさすがに怖かったので、そのままタンデムで飛びました。

最後に、お揃いのTシャツでパチリ。

もう1人の見学者も含めて、全員やりきりました

異国での初めての体験のほか、普段とは違う形で仲間と時間を共有できるこのTop Award Tourは、

手前味噌ですが、本当に素晴らしい福利厚生だと思います。

自分がまた参加できるようにというのは当然ですが、

若手にもぜひこれを経験してもらいたい、刺激を受けてほしいと心から思います。

そのためにしっかりサポート、育成をしていきたいと改めて思った旅でした。

私のパートは以上ですが、このあとキュランダ高原、最終日のAward Dinnerのお話が続きますので、お楽しみに!

Top Award Tour 2019 ~Cairns in Australia Part4~Top Award Tour 2019 ~Cairns in Australia Part1~

こんにちは!Re:Q のK.Mです。

毎年Re:Qメンバのモチベーションの1つになっているTop Award Tourですが、

今回は5月下旬にオーストラリアのケアンズ行ってきました!

まずはご存じない方向けに簡単にご紹介。

▽▽▽▽▽▽ Top Perfomer Award Tour (通称:Top Award Tour)とは ▽▽▽▽▽▽

前年度、会社の業績に大きく貢献した社員に贈られる海外研修旅行です。

2012年のシンガポールに始まり、ハワイ、オーストラリア、タイ、ニューカレドニア、

ベトナム、そして今回のオーストラリア(ケアンズ)と、とうとう8回目を迎えました。

最初の5年間はリゾートでのリフレッシュ、今後5年間は世界遺産巡りがメインテーマ

と発表されています。若手でも選ばれることが十分にあるため、選ばれる事を目標の1つ

としてみな頑張っています。

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

このTop Award Tourは毎年3泊5日の旅程ですが、初日の夜に「Welcome Dinner」、そして最終日の夜に「Award Dinner」ということで、代表・役員、そしてノミネートされたメンバ全員で夕食を共にするのが恒例となっています。

私からは初日のWelcome Dinner、そして自由行動で行ったバンジーツアーについてお伝えします!

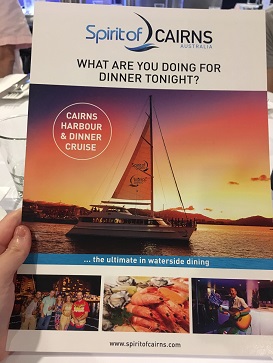

Welcome Dinner ~Dinner Cruise~

今年のWelcome Dinnerは…なんと!

初日でありながらクライマックス?と思わせるディナークルーズでした。

じゃじゃーん!こちらがそのパンフレット。

乗船する際にウェルカム・ドリンク頂き(次写真右下)、少し照明を落とした落ち着いた雰囲気の船内で食事がスタート。新鮮な牡蠣とエビを目玉としたビュッフェ・スタイル(次写真左中)で、ドリンクもワイン、ビール、ソフトドリンク各種がオーダー自由。ビュッフェだからと侮るなかれ、どのお料理も本当に美味しくて、(お料理が並ぶカウンターの写真を撮り損ねた挙句に)私は牡蠣とエビがでてくる頃にはお腹がパンパンだったほどです。笑

みんな思い思いに食べて、飲んで、語らい(次写真左上/左下)、「ああ、Top Award Tourに来れたんだなー」と一気に実感が湧いてきました。日頃、異なるプロジェクトについていても、1年間ともに頑張ってきた仲間と過ごせるこうした時間はなににもかえがたいものです。

ちなみに食事以外にもいろいろ楽しめましたよ。

乗船したときは綺麗な夕暮れ(次写真上)でしたが、食事が終わるころにはすっかり日も沈み、南十字星をはじめとする満天の星をデッキから眺めることができました。南十字星は、オーストラリアの国旗にも描かれてますね。その他にも、運転中の船長の操舵室に入れてもらえたりしたのですが、何より盛り上がったのは乗船した皆さんとのダンスしたこと!(次写真下)

食事中からとっても陽気な年配の男女のグループが、食後に生のギター演奏にあわせて踊り始め、「一緒に踊ろう!」と声をかけ始めたんです。うちのメンバも1人、そしてまた1人…と、ほぼ全員が躍ることに!!私は踊りの経験なんてないので見よう見まねでしたが、こういうときは「上手かどうかよりも、楽しむのが一番!」です。

この陽気なグループの方をはじめ、他の乗客の方や船長さんと少し雑談をする機会がありましたが、これも旅の醍醐味です。そのなかで「あなたたちはどういうグループ?」と聞かれたので、同じ会社のメンバーで報奨旅行よ(だから会社負担なの)と言ったら、「なんていい会社なの!」と言われました。そりゃ、そう思いますよね~。笑 勿論、そんなときの返事は、

I know!(でしょ!)

です。

2年前に英語をはじめたときは、この一言すら言えなかったな・・と内心苦笑いした自分でした。

バンジー話は次回のお楽しみ!

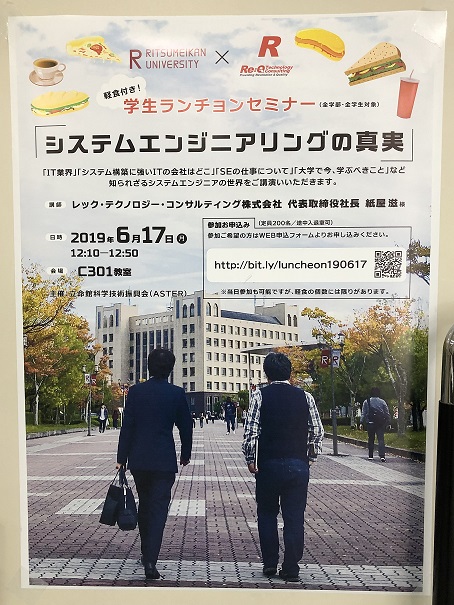

Top Award Tour 2019 ~Cairns in Australia Part1~【2019.6.17:立命館大学】当社代表 紙屋が「システムエンジニアリングの真実」について講演しました

こんにちは。人事のK.Mです。

2019年6月17日(月)立命館大学 BKCキャンパス(写真01)にて、立命館科学技術振興会 主催のもと「システムエンジニアリングの真実」と題し、当社代表 紙屋が講演をいたしました。立命館大学の全学部全学生を対象にお昼休みの時間を利用し開催されました。BKCキャンパス内にはいたるところに立て看板が設置され(写真02)、またキャンパス内の教室のドアや壁にもたくさんのポスターが貼られ(写真03)、事前告知が2週間弱だったにも関わらず、学部・学年問わず、60名を超える学生がご参加くださいました。

写真01(左側)と写真02(右側)

写真03

ちなみに、立て看板/ポスターの左側の男性が当社代表の紙屋、右側が情報理工学部 メディア情報学科 メディアエクスペリエンス デザイン研究室の野間教授です。目標に向かって前進していくイメージとでも言いましょうか、なかなかいい写真だと思いませんか?

当日は、ランチボックスと飲み物も用意され、学生さんは食事をしながらの聴講となり、アットホームな雰囲気で行われました。

さてさて、肝心の内容は以下の通りです。

◆ システムエンジニアリングの真実 ~SEにまつわる7つの神話~ ◆

・IT企業って、要は、LINEやGoogleだよね?

・SEって、プログラムつくれたらなれるんでしょ?

・SEって、一日中プログラム書いてるんだよね?

・SEって、プログラムつくれたもん勝ちでしょ?

・SEって、大手が有利なんでしょ?

・SEって、理系じゃないとなれないよね? ・・・などなど

どうですか?

このブログを読んで下さっているそこのあなた、IT業界やSEという仕事に対して似たようなイメージを持っていませんか?大丈夫ですよ、実際、多くの学生さんが持っているイメージですから。

結論としては、

・就活の段階で、コンピュータに強くなくても良い、プログラムができなくても大丈夫

男性・女性、理系・文系・・・は関係ありません!

・ITスキル以外にも、コミュニケーション能力や論理的思考力などが必要

・大手とベンチャー(中小企業含む)、それぞれに強み、弱みあり

です。

どんどん覆されるIT業界・SEという仕事のイメージに学生さんも真剣そのもの。

講演会終了後は、次の授業があるにもかかわらず多くの学生さんが列をなして当社代表に質問をしていました。

ここまで読んで下さったあなたはきっと、「そうなの?本当に?自分もその理由が知りたい!」と思ってますよね?!

私達も多くの皆さんにこの真実をお伝えしたいと考えており、今夏のインターンを現在計画中です!

詳細は、当社HPやキャリタスなどで告知予定ですので、少々お待ちくださいね。

最後に、準備段階から当日まで色々ご協力下さった立命館大学の職員の皆さま、

そして野間教授(写真左)に心から感謝いたします。 【2019.6.17:立命館大学】当社代表 紙屋が「システムエンジニアリングの真実」について講演しました

VMware NSX導入コンサルティング・サービスのプレス・リリースについて

VMware NSX導入コンサルティング・サービスの提供開始に関するプレス・リリース(2018年11月27日付)を広報いたしましたが、他のメディアにも転載されたほか、お客様から複数のお問合せを頂いております。

ここでは、転載されたサイトの一部をご紹介いたします。

◆クラウドWatch

レック・テクノロジー、VMware NSXの導入支援サービスを提供

石井 一志 2018年11月27日 15:06

◆Yahoo!News(インプレス/クラウドWatch 提携記事)

レック・テクノロジー、VMware NSXの導入支援サービスを提供

石井 一志 2018年11月27日 15:06

VMware NSX導入コンサルティングサービスを提供開始

2018年11月27日に、VMware NSX導入コンサルティングサービスの提供開始に関するプレス・リリースを発表しました。詳細は下記をご覧ください。

"VMware NSX導入コンサルティングサービス"の提供開始

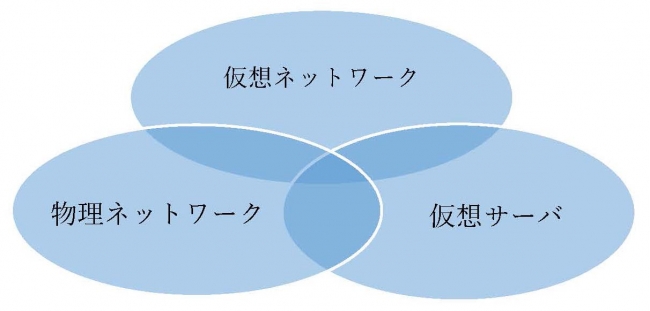

レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:紙屋滋、略称:Re:Q(レック・テクノロジー))は、SDN (Software Defined Network) 関連のサービスの第一弾として、拡大する国内のSDN市場で実績に高いVMware社が提供するネットワーク仮想化製品の1つであるVMware NSX※1 Data Center for vSphere (以下、VMware NSX)の導入支援サービスの提供を12月より開始します。

※1:ネットワークコンポーネント(スイッチ、ルータ、ファイアウォール、ロードバランサーなど)をソフトウェアで提供するネットワーク仮想化のプラットフォーム

SDNは、ネットワーク機能の仮想化により物理機器に依存することなく、ネットワーク管理が柔軟に運用にできる、マイクロセグメンテーション※2 による強固なセキュリティ機能が実装できるメリットがあるため、導入企業が拡大しています。一方、導入の準備や作業、導入後の新たな運用面に不安を感じるなど、導入前後のトータルなサポートが望まれています。

※2:仮想マシンのNIC単位で実装される分散ファイアウォール機能

特にネットワークからサーバ仮想化まで広範囲にまたがる技術知識や導入経験が必要であり、導入に際しての大きな不安点の一つになっています。当社は、システム基盤構築に特化した専門性の技術力に特長を持ち、ネットワーク、仮想サーバインフラおよびデータベースに関する導入サービスを提供してきました。その経験を活かして、VMware NSXの導入支援サービスを展開します。

VMware NSXは、VMware社が提供する従来のサーバ仮想化製品のvSphere、およびストレージ仮想化製品のvSANと併せてSDDC(Software Defined Date Center)アークテクチャの中核となる製品です。SDDCによって、ITインフラストラクチャの完全な仮想化を実現することができるため、ソフトウェアによって様々な仮想化コンポーネントの制御が簡単になることが期待されています。

VMware NSXは、既にvSphereを導入して利用中のサーバ仮想化基盤上に、新たに専用アプライアンス装置等を追加することなく、ネットワーク仮想化ソリューションが利用可能です。既存の物理ネットワークの構成や設定の変更も不要なため、多くのユーザーにおいて導入可能です。またVMware NSXは、マイクロセグメンテーション、Active Directoryと連携するIdentityファイアウォール等、強固なセキュリティ機能を実装する有力なソリューションです。

当社Re:Qは、VMware NSXの導入に伴う設計・構築サービスだけでなく、導入前の現行vSphere環境におけるNSX導入の適応性を診断するアセスメントサービス、遠隔運用サービスなども合わせて提供します。また、当社のVMware vSphereおよびvSANの導入支援チームと連携することで、ワンストップでVMware SDDCアーキテクチャの導入を積極的に支援します。

◆販売情報

・価格:SDNソリューション導入支援サービスの標準費用:170万円~

・販売目標:初年度20システムの販売を目標

◆VMware NSXの活用

VMware NSXは、以下のようなケースにおける活用に適しています。

1.VDI環境における仮想ネットワークとして、Identityファイアウォールによるセキュリティポリシーの動的な適用

2.サードパーティベンダーのエコシステム連携によるエンドポイントセキュリティサービス開発基盤の仮想ネットワークとして、頻繁に要求されるサービス開発用ネットワークの迅速な展開

3.現用システムの物理ネットワークから仮想ネットワークへの置き換えとして、物理アプライアンスのルータ、スイッチ、ファイアウォール、ロードバランサーで構成される一般的なネットワークをすべてVMware NSXの論理コンポーネントに置換え可能

◆当社Re:Qのビジネスについて

当社は、製品ベンダーやSIerとは異なる立場で、製品の販売や保守に関係なく顧客ニーズに対応したITシステム基盤の構築に関するコンサルティングサービス、プロフェッショナルサービスを提供してきた豊富な経験と実績を持ちます。2016年に、APAC CIO Outlook Magazine(米国・シリコンバレー)において、”25の将来最も有望なOracleソリューション・プロバイダー(注1)”に選出されました。

注1:Oracleソリューションとテクノロジーサービスを提供しているアジア太平洋地域の約750社のソリューションサービスプロバイダーのうち、APAC CIO Outlookが選ぶ、”将来最も有望なOracleソリューション・プロバイダー25社”を指す。

◆参考情報

ITインフラサービスの特徴: https://www.reqtc.com/service/itinfra/index.html

Re:Q は、レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社の登録商標です。

文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

【 本サービスに関するお問合せ先 】

レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社

営業部門:03-6382-7403

HCI導入プロフェッショナル・サービスのプレス・リリースについて

先日、HCI導入プロフェッショナル・サービスの提供開始に関するプレス・リリース(2018年10月1日付)を広報いたしましたが、他のメディアにも転載されたほか、お客様から複数のお問合せを頂いております。

ここでは、転載されたサイトの一部をご紹介いたします。

◆クラウドWatch

レック・テクノロジー、HCIの導入支援プロフェッショナルサービスを提供 第1弾はHPE SimpliVity向けから

石井 一志2018年10月3日 13:42

HCI導入プロフェッショナルサービスを提供開始

2018年10月1日に、HCI導入プロフェッショナルサービスの提供開始に関するプレス・リリースを発表しました。詳細は下記をご覧ください。

"HCI導入プロフェッショナルサービス"の提供開始

レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:紙屋滋、略称:Re:Q(レック・テクノロジー))は、HCI(ハイパー・コンバージド・インフラストラクチャ)のスムースな導入を支援するため、 新たにHCI導入プロフェッショナルサービスの提供を開始します。 今回、 その第一弾として、SimpliVity(※1)設計・構築ソリューション(※2)の提供を10月より開始します。

※1:ハイブリッドクラウドやVMの効率性と拡張性を向上させてDRを実現するオールインワンの管理ソリューションであるHPE SimpliVity HCIを指します。

※2:HP社より提供されるSimpliVity製品に必須のスタートアップサービスを同時購入する必要があります。

現在、HCIの利用に関心が高まり、導入への検討や取り組みが広がっています。HCIの導入においては、仮想化基盤や物理ネットワークなど、 その特性に適したシステムの設計・構築が必要です。また、導入作業においては、メーカが提供するサービス範囲と、ユーザーが担当する作業範囲にギャップが発生し、導入プロセスに支障が生じるケースが見受けられます。

そこで、当社Re:Qは、HCIの市場のニーズに応えて、HCIのスムースな導入を支援して、構築後の目的別の仮想環境構築までをセットにした一貫したサポートをベンダーニュートラルに提供します。例えば、仮想デスクトップ環境構築ソリューション(セキュリティーの問題が発生した仮想デスクトップを隔離するためにネットワーク設定等が必要)なども対応します。

HCI導入では、ITインフラ観点から次のような6つのプロセスがあります。メーカの導入作業の前後に、それぞれのHCI環境に適した設計・構築作業が必要となります。

(1) メーカ(あるいは代理店パートナ他)に対する導入パラメータの提示

(2) 導入するためのITインフラ環境整備(NW、DNS、NTP等)

(3) メーカ設置、初期導入作業

(4) 仮想環境構築、バックアップ、インフラテスト

(5) 仮想サーバー・仮想ネットワーク環境構築(仮想デスクトップ、 OS・ミドルウェア導入)

(6) 運用環境構築、災害対策サイト構築

当社Re:Qは、製品ベンダーやSIerとは異なる立場で、製品の販売や保守に関係なく顧客ニーズに対応したOracle Database構築に関するコンサルティングサービス、プロフェッショナルサービスを提供してきた豊富な経験と実績があります。2016年には、APAC CIO Outlook Magazine(米国・シリコンバレー)において、”25の将来最も有望なOracleソリューション・プロバイダー(注1)”に選出されました。

注1:APAC CIO Outlookが選ぶ、Oracleソリューションとテクノロジーサービスを提供しているアジア太平洋地域の約750社のソリューションサービスプロバイダーのうち、将来最も有望なOracleソリューション・プロバイダー25社を選出。

システム基盤構築において高い技術力によるコンサルティング・サービスを提供してきたこれまでの経験を活かし、HCI導入プロフェッショナル・サービスを提供していきます。今後は、SimpliVity設計・構築ソリューションに続き、他のベンダーにも順次対応して、 同サービスを拡大します。

◆販売情報

・価格:HCI導入プロフェッショナルサービスの標準費用:120万円~

・販売目標:初年度20システムの販売を目標

◆参考情報

ITインフラサービスの特徴: https://www.reqtc.com/service/itinfra/index.html

Re:Q は、レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社の登録商標です。

文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

【 本サービスに関するお問合せ先 】

レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社

営業部門:03-6382-7403

Oracle RAT技術支援サービスのプレス・リリースについて

先日、Oracle Databaseの最新版への移行を効率化するRAT(Real Application Testing)の新サービスに関するプレス・リリース(2018年8月27日付)を広報いたしましたが、他のメディアにも転載されたほか、問合せも多数頂いており、その反響の大きさに改めてこのサービスの重要性を強く感じております。

ここでは、プレス・リリースのほか、掲載されたサイトの一部をご紹介いたします。

プレス・リリース:PRTIMES

Oracle DB最新版への移行を効率化する新サービスを提供開始

下記のサイトでも取り上げて頂きました。

1.クラウドWatch

レック・テクノロジー、Oracle DB最新版への移行を効率化する「Re:Database RAT技術支援サービス」を提供

三柳 英樹 2018年8月27日 15:13

2.Yahoo!ニュース

1.から転載

3.IT Leaders

Oracle Databaseの移行を支援するSIサービス、レック・テクノロジーがOracle RATベースで提供

日川 佳三(IT Leaders編集部)

Oracle RAT技術支援サービス の提供開始

2018年8月27日に、Oracle Databaseの最新版への移行を効率化するRAT(Real Application Testing)の新サービスについてプレス・リリースを発表しました。詳細は下記をご覧ください。

"Re:Database RAT技術支援サービス" を提供開始

レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:紙屋滋、略称:Re:Q(レック・テクノロジー))は、Oracle Databaseの最新バージョンのスムースな移行を実現するOracle Database移行サービス「Re:Database(TM)RAT技術支援サービス」を9月より提供開始します。

最近、市場ではOracle Databaseの最新バージョンへアップグレードと、クラウド環境への移行のニーズが高まる中、当社への移行作業の相談や依頼が増えています。特に初期モデルExadataのEOSL対応や11g R2のEOSL対応のため、ユーザがOracle Databaseの移行をするタイミングを迎えており、ニーズが高まっています。

当社Re:Qでは、Oracle Databaseの移行において懸念される性能とSQL互換性の確認作業を効率化するOracle Real Application Testing(以下、Oracle RAT)」を活用します。そして当社はシステムの基盤構築に特化したプロフェッショナル集団としてのOracle Databaseの豊富な経験を活かして、Oracle RAT技術支援サービスを新たに提供します。これはまだ前例が少ない先進的な技術支援サービスです。

ユーザがOracle RATを効果的に利用する上で、DB環境の整備や、既存DBに与える負荷を考慮したテストの実施、およびRATを使ったSQL互換性テストなどで実績を活かして、「Re:Database (TM)RAT技術支援サービス」により、短時間で効率的にアップグレードを実現します。

Oracle Database移行にあたり、アップグレードサービスやデータ移行のためのコンサルティング、技術支援ビジネスを包括したRe:Database (TM)ソリューションを提供していきます。Exadataやクラウド上でのDBシステムの設計やインフラ構築に加えて、Oracle Databaseのテストや運用支援まで一貫して提供しており、そのノウハウをソリューション化したRe:Database (TM)により、Oracle Databaseの市場ニーズに対応したOracle DB RAT技術支援サービスを新たに提供します。

当社は、製品ベンダーやSIerとは異なる立場で、製品の販売や保守に関係なく顧客ニーズに対応したOracle Database構築に関するコンサルティングサービス、プロフェッショナルサービスを提供してきた豊富な経験と実績を持ち、2016年に、APAC CIO Outlook Magazine(米国・シリコンバレー)において、"25の将来最も有望なOracleソリューション・プロバイダー(注1)”に選出されました。

注1:APAC CIO Outlookが選ぶ、Oracleソリューションとテクノロジーサービスを提供しているアジア太平洋地域の約750社のソリューションサービスプロバイダーの内、将来最も有望なOracleソリューション・プロバイダー25社を選出。

背景

DBシステムを利用するユーザが、既存のOracle Databaseを最新バージョンへアップグレードするためには、Oracle Databaseの技術的な専門知識と、同データベースの構築・運用に関する経験とノウハウが必要であり、十分な検証の上実施しないと、アプリケーションの性能劣化や、新機能を十分に活かせないなどの問題が生じる可能性があります。DBシステムは、セキュリティや機能強化の観点から、定期的なデータベースのバージョンアップが必要ですが、バージョンアップ毎に実施するアプリケーション(SQL)の改修、稼働確認テスト、性能確認テストがユーザの大きな負担となっています。課題と解決策

当社Re:Qは、Oracle Database移行の豊富な経験をもとにRe:Database(TM)ソリューションを提供し、円滑なOracle Database移行、テスト期間の短縮、コスト削減を実現しています。Oracle RATは、オンプレミスと完全互換で「Oracle Real Application Clusters (RAC)」環境なども構築可能であるOracle Cloudを利用することにより、本番環境がオンプレミスおよびクラウドに関係なく、バージョンアップに必要な開発/検証環境を低コストで、すぐに検証を行うことができます。ただし、RATをユーザ独自で利用して使いこなすためには、アプリケーションに加えてOracle Databaseインフラに関する経験と専門知識も必要です。当社は、Re:Database RAT技術支援サービスを提供することにより、お客様のOracle RATを活用した低コストで短期間のOracle Database移行に貢献します。◆Re:Q(レック・テクノロジー)のRATサービスの特長

・ユーザが必要とする技術領域に限定した支援が可能

・RATを利用するDB環境の整備

・既存DBに与える負荷を考慮したテスト実施の支援

・RATを使ったSQL互換性テストの実績

・Engineered SystemやOracle DBアップグレード、チューニングの豊富な実績にもとづくOracle Database全体に関するコンサルティングサービスとプロフェッショナルサービスの提供

◆販売情報

・テスト環境にOracle Cloudを利用したSQL互換性テストのコンサルティング:200万円~

・初年度、30システムの販売を目標

◆参考情報

・DBサービスの特徴: https://www.reqtc.com/service/database/feature.html

【 本サービスのユーザからのお問い合わせ先 】

レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社

営業部門:03-6382-7403

【 本件の報道関係者からのお問い合わせ 】

レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社の広報窓口代行:

PRクエスト 担当 菊池

TEL:03-5365-2760、 E-mail: info@pr-quest.jp

やりきる力 part2

こんにちは。人事の松尾です。

少し前に「資格」に関するブログにおいて、

新入社員に資格取得(※)を目指してもらう主な理由として以下の2点をあげました。

(※)ORACLE MASTER Bronze Oracle Database 11g

・業務を遂行するうえで必要な最低限の知識を身につける

・知識はあることを他者が認識できる状態(資格)にする

要は、実務経験を積むための第一歩ということですね。

また、そのとき詳しく触れなかった「違う目的」とは、

前回お話した「やりきる力」を身につけるための一歩を踏み出すためです。

今日はそのことについてお話します。

はじめの一歩

前回のブログで、周りから選ばれるエンジニアに共通する力は「やりきる力」だとお話しました。

Re:Qの新入社員に資格を目指してもらう理由は、

その力を身につけ、いいスパイラルをつくりだす一歩を踏み出すためです。

全くの未経験である新人にとって、

資格を取得するには相応の知識を修得する必要があり、

Goalの1つとして適切だと考えています。

前回のブログでも書きましたが、

そのGoalが他人からみて難しいかどうかは重要ではありません。

取り組む本人にとってどうかが大切です。

といっても、百戦錬磨の経験者が担当するようなプロジェクトを彼らができるはずもありません。

ですから、そのときのレベルに応じたGoal設定が必要です。

Goalするために何が必要か? ~やり方は自分で決める~

Re:Qでも新人研修を行いますが、試験対策的なことは行いません。

こちらからはお薦めの書籍を渡し、試験日程(※)を伝えるだけです。

(※)大体、入社3週目の月曜にSQL基礎Ⅰを受験し、合格者は同週の金曜にDBAを受験します。

つまり、Goal設定はこちらでしますが、やり方は各自に任せます。

Goalする(合格する)ために何が必要か?を自分で考え、進めることが大切です。

ちなみに資格の取得といっても、実務にあたり必要な要素(納期把握、状況把握、計画立案、実行力)がその過程には詰まっています。

1.決められた納期(試験日)までに

2.仕事(自分と試験)のレベルを把握し

3.計画をたて

4.実行し(ときに、計画と実行方法を見直し)

5.やりきる(合格する) Goal!!

前回のブログでいうと、こんな感じですね。

(1)Goalを設定・明確にする

-- ORACLE MASTERのBronzeに合格する

(2)Goalに到達するためにやるべきことを把握する

--上記の1~3

(3)やるべきことを実行して、Goal!!

--上記の4、5

ちなみに、終わった後(結果が芳しくないときは特に)は、計画や方法を一緒に振り返るようにしています。どこがいけなかったのかを振り返らないまま次回に臨んでは、同じ結果になる可能性が高いからです。

資格取得であれ、Goalを設定して「やりきる」ことがその力を身につける第一歩です。

なお、実務で経験していけばいいという声もあるかと思いますが、

「やりきる力」を育むには、サイクルを早くまわし始めるのに越したことはありません。

あと、全く別の効果として、やり方を各自に任せると(いうことは完全に自己責任になりますね)、

同期同士いい意味でライバル心が芽生えたりもするようです。それもあってか、入社2ヶ月位の間に

Gold(Bronzeより2つ上の資格)まで自ら取得するメンバも多いです。

おまけ

最後に、簡単にRe:Qの新人研修について触れておきます。

前述の通り、試験対策的な研修はRe:Qでは一切行っていません。

新人研修は、先輩達の経験をもとに最低限知っておいて欲しい内容に限定し、

自ら調べる、手を動かしてやってみることに重きをおいた研修カリキュラムにしています。

これは実務において、常に先輩が側にいて手取り足取り教えられる訳ではないからです。

自分で調べ、考える力を身につけてほしいという想いが込められています。

講師も外部に依頼せず、先輩エンジニアが直接指導するのも特徴の1つです。

とはいえ、今もカリキュラムの改善は続いています。

こうやって1つずつ、皆でつくりあげていくのもベンチャーの醍醐味ですね。

では、また。

やりきる力 part2やりきる力

こんにちは。人事の松尾です。

私は、Re:Qで人事というポジションにつく以前から、

Oracle認定トレーナーをはじめ、人材会社でのエンジニアや営業のサポーターとして、

これまで沢山のエンジニアの皆さんと仕事をご一緒させて頂きました。

今日はその経験から、周りから選ばれるエンジニアに共通する力についてお話したいと思います。

やりきる力

周りから選ばれるエンジニアに共通する力、それは、

「やりきる力」

です。

物事をやりきるには、折れない心(強い意志)と必要なことを実行できる力が必要です。

経験がない(あるいは短い)けれど、あいつにやらせてみようと選ばれる人、

困難なプロジェクトを前に、あいつに任せようと選ばれる人、

大きなトラブルが発生したときに、力を借りたいと真っ先に思い浮かべられる人…

レベル(難易度)も含めて様々な状況が考えられますが、

皆、そのレベルに必要な「やりきる力」を評価され、選ばれていました。

大きなトラブルが発生したときに、力を借りたいと真っ先に思い浮かべられる人は、

なかでもかなりレベルの高い力をお持ちですね。

ただ、そんな彼らも最初からスーパーマンだった訳ではありません。

どんなことをするにせよ、はじめは誰もが未経験です。

自分にとっての成功体験(達成経験)の積み重ね

やりきる力は、一朝一夕で身につくものではありませんが、普通の人でも身につけられます。

それは、自分にとっての成功体験(達成経験)を積み重ねることです。

「成功」というと、誰もが凄いと認めるようなことをイメージする方もいますが、

やりきる力を身につける過程(特に最初のうち)では、他人からみてどうかは関係ありません。

物事のレベルや状況が様々であるように、その時点でのレベルも人により異なります。

ですから、自分なりにやりきったと思える経験を成功体験(達成経験)と考えて下さい。

その方法はいたってシンプルで、

(1)Goalを設定・明確にする

一番重要です。なぜならGoalがかわると、(2)(3)も影響を受けるからです。

ここでのGoalは、目の前の仕事など比較的短いスパン(~1年ないしは数年)で実現可能

なものを指します。

(2)Goalに到達するためにやるべきことを把握する

いわば、Goalするための計画であり、手段ですね。

Goalするために辿る道(1つとは限りません)を把握していないと、いつまでも辿りつけ

ません。

(3)やるべきことを実行して、Goal!!

予定した計画・手段ではうまくいかないことも出てきます。

その場合は、柔軟に(2)の計画・手段を見直して実行します。

これを繰り返すことです。

判断軸はいつもGoal

ちなみに、私が見てきた選ばれるエンジニアは、仕事命の人ばかりではありません。

ですが、GoalへのCommitは人一倍強いものがあります。

Goalするために何が必要か?が彼らの判断軸で、そのために必要なことは厭いませんでした。

例えば、多くの人や組織が関わるプロジェクトにおいて。

関係者との打合せがたてこみ、自分1人の作業や、調べもののための時間がとれないとき

-- どうしても必要となれば、余暇の時間にとどまらず、自分の食事や寝る時間を削ってでも

-- 時間を割いていました。

計画したことが実行フェーズでうまくいかないとわかったとき

-- 関係者のConsensus(合意形成)を取り付けながら、計画を柔軟に見直していました。

Goalを軸に判断する、これはとても大事なことです。

進行や状況が芳しくなくても既存の計画や方法にこだわるのは、

手段が目的と化していて、本来の目的(Goalすること)を見失っていることが多いように思います。

計画や方法はあくまで手段であり、目的はGoalすること

だからこそ、「できる方法を考える」という思考パターンが身についているのだと思います。

点が線となり、やがて良いスパイラルへ

前述のGoalは、まずは目の前の仕事をベースに考えます。

ITで言えば、システム更改や新規構築などのプロジェクト単位がいいでしょう。

プロジェクト全体のGoalがあり、その中で求められている役割を果たすことが自分のGoalです。

そこで「やりきった経験」の1つ1つが自分の自信となり(=折れない心を育み)、

後により厳しい状況に置かれたときの自分を支えてくれます。

それらの成功体験(点)がやがて線となり、自分をレベルアップさせ、

周囲から与えられるチャンスや選ばれる機会が増える、といった良いスパイラルをつくりだします。その過程で中・長期的に自分が目指したい姿がクリアになったりもするでしょう。

言うは易し行うは難し・・・一朝一夕で身につく力ではありません。

だからこそ、一度身につけるとそれが大きな武器となり、周囲から選ばれるのです。

それがレベルの高い「やりきる力」となれば、言うまでもありません。

はじめるのは早いにこしたことありません。

Time is money.

まさにその通りですね。

やりきる力「女子」のお話 Ver1.2

はじめまして!今年4月に入社しました八木と申します。

よろしければ以後お見知りおきくださいませ。

さて、この4月Re:Qには女性2名(久保井、八木)が入社いたしました。

ということで、先日世に言う「女子会」なるものをして参りましたわけですが…

巷でよく聞く「女子会」、果たしてどのような層をターゲットとしているのでしょうか。

まずは世の中の女子会を開くに相応しい「女子」像を探るべく、一般的な女子会のありかたを

google先生に伺ってみたところ、以下のような解を得ました。

①女子会ではお酒を飲まない

②女子会ではご飯を食べない、けれども甘いものが山のように出てくる

③話すことを目的としている

④同性だけで集まることを目的としている

①お酒を飲まない

②ご飯はあまり食べない、けれども甘いものがすき

③おしゃべり大好き

④集団行動大好き

ということにしました。

さて、ここからは同期の久保井を交え、世の中の女子像と我々とを比較をしてみようと思います。

①お酒

お酒の話ですが知り合いが以前女子会をやったとき、

飲み放題メニューに生ビールが入ってなかったと憤慨していたことがありますが

世の中的にはやはり女子たる者、1杯目はぷるぷるコラーゲンサワーなどが相場なのでしょうか。

私は初めはビールが多いですが…

久保井:

あんな苦くて麦のにおいのするものは飲めない。

だそうで。

それでも件の女子会前に0次会をしていたりして、さらにそこでシャンパン2杯飲んでたりなんかして

と彼女もなかなかお酒ずきです(その後の女子会でももりもり飲んでました)。

私が毎日飲んでることに対しては否定的ですが…

∴お酒大好きでした。

②ご飯と甘いもの

私たちがご飯に行く時は大体あとのことを一切考慮せず淡々とメニューを頼みます。

e.g. じゃあここからここまで2個ずつ、「どっちがいい?」「じゃあ両方で」

そんなわけで、いつも最後には会計と自分たちの満腹具合に驚くことになります。

大して飲んでなくとも2人で1万円オーバー/軒はざらですが、

ファミレスで7千円ほど食べていたときはなにかの間違いかと思いました。

それでもなぜか甘いものは無理やり食べたりします。

久保井:

もはや苦行。

∴半分くらいは、女子でした。

③おしゃべり

一般的に女性とは共感を求める生き物、とのことで女性同士の会話はあいづちが多いようです。

そこで我々の場合ですが、確かにだらだら話すことは頻々たるもので、

気づけば5時間一緒にいたりもします、が「わかる~」の応酬はあまりないようです。

というよりお互い自分勝手なので話がどんどん脱線していくのです。

久保井:

2人とも話したいことだけしゃべってるかんじだよね。

∴もう少し協調性を学ぶべきだと思いました。

④集団行動

人と居ないと淋しくて死んじゃう、と頑なに言い張る久保井にうってつけの話でしょうか。

まあそんな人間がよくもiPhone買うだけのために1人でアメリカへ飛べるなあ、と思うわけですが。

そういえば以前同期の男性に「女ってなんであんな広がって歩くの?」と聞かれましたが、

広がって歩けるほどお友達がいないのでわかりかねます。

久保井:

八木さんは友達少ないからね(笑)

∴旅は基本一人の久保井と必然的に一人行動の私でした。

まとめ:

以上2/7くらいは「女子」だったかなーと、意外と高得点(?)でした。

さて最後に主題を持ってきてみますが、Wikipediaのとあるジャーナリストによると女子会の意義とは

ある程度の社会的地位を持つ女性が自分は女性という性別込みで評価されているのでは、

という悩みの解決策たりうる、というところにあるそうです。

さらに女子が接尾語化してできた言葉に「大人女子」があったり、「アラサー女子」があったりと、

「女子」を名乗るにはある程度の年齢が要されるのではないかという気がします。

久保井:

確かに二十歳そこそこの人間が女子を名乗ったところで、「だから何」感はある。

それでもなお「女の子」でいたい!と思い続ける気持ちが大事で、

そこまできてようやく昨今の「女子」に結び付くのではないでしょうか?

※「若くありたい!」というのとは全く以て一線を画していると思われます。

誤解を恐れずに申し上げますが畢竟するに、「女子」の要件とは

①社会的地位があること

②辞書的な「女子」からは離れていること

③それでも「女の子」でありたいと思い続けること

であると定義づけたく思います。

久保井:

とりあえず私たちは女子じゃないよね、いろんな意味で(笑)

そういうわけで、女子が過半数にも満たない女子会は次回からは「女子会」改め、

「飲み会」「お食事会」という名目のもと集まるのが妥当ではなかろうか、との帰結に至りました。

おまけ:以前公開したブログを再構成してのお届けにつき、Ver1.2になっています。

「女子」のお話 Ver1.2資格のお話

こんにちは。人事の松尾です。

シニアコンサルタントの関根が先日こんな話を投稿しました。

資格に関しては、色々議論されるところですよね。

私もキャリア採用の場面などにおいて、

「資格取得についてどのようにお考えですか?」とご質問頂くことがよくあります。

ということで、今日は資格についてお話します。

資格について

まず大前提として、

「資格を持っている=仕事ができる」とは、全く思っていません。

では、資格は無意味なのか!??…というとそうでもありません。

当社では資格の取得について以下のように考えています。

それは、

実務で網羅できていない部分を知識で補強し、技術を体系的に修得するためです。

これまで多くの方にお会いしてきた私の経験から言うと、実務でOracleの設計から構築、チューニング、バックアップリカバリなどを幅広く、かつ、豊富に経験されている方は極少数です。

設計・構築は目をつぶっていてもできるほど(あくまで例えです)経験はあるものの、運用フェーズに入った後の性能劣化に伴うチューニング経験はないとか、バックアップは定期的にとっているけれど障害発生時のリカバリは経験がない(システム的にそういう事態になっていないならそれが一番ですが)など。また、構築1つをとっても規模やシステムの性質などにより構成はかわりますね。そうなると、Single構成の構築は沢山経験してきたけれど、RAC経験はありませんとか。

そういった実務での経験の偏りを知識で補い、体系的に修得するのに資格は有効だと考えています。

上記のような考えにつき、当社には「この資格をもっていれば毎月●円支給」というような資格手当はありません。しかし、受験費用(合格時)や資格認定に必要な研修受講などのサポートは積極的に行っています。

新入社員の資格について

ここからは、新入社員の資格にまつわるお話です。

当社の新入社員には、漏れなくORACLE MASTER Bronze Oracle Database 11gの取得を目指してもらいます。

新入社員はそもそも実務経験がありません。

そのため、その主な目的は、

・業務を遂行するうえで必要な最低限の知識を身につける

・知識はあるということを他者が認識できる状態(資格)にする

です。

まず、前者について。

「資格を持っている=仕事ができる ではない」と冒頭でお話しましたが、新入社員は「仕事ができる・できない」以前の状態です。最低限の用語や仕組みを知らないと、先輩に指示された仕事内容の理解は愚か、会話もままなりません。

次に後者について。

実務経験がないのであれば、次に求められるのは知識です。前述のように会話もままならないようではお話になりません。その「知識を有していること」を証明できるものが資格になります。それにより、当社の関根が言う「プロジェクトに参画しやすくなる」という効果もあります。

いずれにせよ、新入社員にとっての資格取得は、実務経験を積むための第一歩と考えています。

あと、全く異なる観点からの目的もありますが、それはまた別の機会にでもお話したいと思います。

最後に

個人的には前述の内容に加え、新しいことに挑戦するチャンスを得るため、これまでの経験・知識を整理するため、といった意味でも資格の取得はある一定効果があると考えています。前者は、資格の取得以外にも手段はあると思いますが、いずれにせよ、予め準備をしている人に多くのチャンスは訪れるものだと思います。

さてはて。皆さんはどのようにお考えですか?

資格のお話5月17日(金)会社説明会&Beer Bustを終えて

皆さん、こんにちは。人事部の松尾です。

5月17日(金)に会社説明会およびBeer Bustを開催しました。

夜18時からという遅い時間にも関わらず沢山の方にお越し頂きまして、

当社としても大変有意義な時間を過ごすことができました。

▼会社説明会の様子

※スライドが見えやすいように電気を消していますので暗くてわかりづらいですが…

ご参加下さった学生さんからはこんな嬉しいコメントが寄せられました!

【会社の事業内容、創業の経緯について】

・代表の「技術者のための会社をつくりたい」という創業の想いに感動しました

・ITインフラの社会的重要性がよく理解できました

・IT企業の会社説明会に参加したのは初めてでしたが、ITにおいてITインフラの重要性が理解でき、

世の中に役にたてるということがよくわかりました

【入社後の研修や社風について】

・研修などがしっかりしていて、自分次第で成長できる風土であることがよくわかりました

・キャリアアップ制度が大変充実していて安心しました

・社員同士のコミュニケーションを大切にしていることが伝わってきました

・文系なので説明会前は不安でしたが、不安を解消できました

【その他】

・新しいことに挑戦することが好きなので是非応募したいです

・文系でシステム構築には余り自信がありませんが、チャレンジしてみたいです

今回の会社説明会およびBeer Bustで、ご参加頂いた皆さんに何かしらの示唆を与えることができたなら当社としては大変嬉しく思います。

次回以降の開催は、決まり次第、広報させて頂きます。

本当にありがとうございました!

TIS株式会社様より感謝状を頂きました

4月24日(水)、肌寒さと雨に見舞われた生憎の天気ではありましたが、当社(以下、Re:Q)にとっては感慨深い1日となりました。

それは、TIS株式会社 代表取締役社長の桑野様がご来社され、感謝状を直々に頂戴したためです。

TIS株式会社 代表取締役社長 桑野様からのコメント概要

「Oracleデータベースを中心とした卓越した技術力により、当社のビジネスに貢献頂いたことに感謝 しています。役員会等のプロジェクト報告においても、キーテクノロジーを担当するインフラ中心の パートナーの重要性は高まっています。Re:Qさんのような会社を我々は応援しています。当社との 関係もますます強化すべく、今後もよろしくお願いします。」

ITインフラの選択と構築ノウハウを持ち、その機能を最大限に活かしたシステムづくりを支援できる会社が求められている…という想いから創業して丸5年。私たちRe:Qの存在意義を改めて感じられた1日となりました。

とはいえ、Re:Qはまだまだ発展途上です。社員1人1人の成長と共に会社を成長させ、より良いサービスを提供できるシステム・サービス会社を今後も目指していきます。

TIS株式会社様より感謝状を頂きましたTop Award 2012 ~Singapore Part1~

Good Morning Everyone!!!

朝からテンション高めの松尾です。

理由は、余り寝ていないから…いえいえ、そんなことはどうでもいいです。

なぜって、ここがシンガポールだからですよ!!

仕事(Top Award Tour2012に伴う研修旅行)とはいえ、テンションあがります。

★★★★★ Top Award Tour 2012 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2008年の創業当初から昨年度までの間に会社に大きな貢献をしたメンバに与えられた研修旅行です。

来年はドバイを予定しています。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

時刻は、朝6時。

22日の夜、羽田発0時30分の便に乗って、先程到着したところ。

真冬の日本から常夏のシンガポールに来たわけですが、朝焼けのこの時間はまだ日差しも穏やか。

(なーんて気づいたのは後から。暑いなと思ったけれど、日中の暑さはこんなもんじゃなかったです。)

お!!なんか見えてきましたよ!観覧車ですね~ 遠目から撮っている割にはかなりの存在感です。

▼▼ 観覧車「シンガポール・フライヤー(Singapore Flyer)」は世界最大級の大きさ!

シンガポール・フライヤーは、日本が世界に誇る建築家 黒川紀章さんがデザインを担当。

また、乗客を乗せるカプセルは1つにつき28名が乗員でき、ワイン等の飲食もできることから結婚式や

お誕生日パーティーなどで貸切ることもできるんですって。素敵ですね。

…と、ここでバスから降りて一歩き。

写真右の川沿いにはレストランが並んでいて夜は大賑わいだそう。朝早いこの時間はとても静かです。

私達が歩いた対岸は、ジョギングをされている方がチラホラ。

写真左は川こそ映っていないものの、川沿いのレストランと同じ並び(左側)にドドーンと建っているので、とてもギャップがあります。

…そんな川沿いを歩いて少しすると…

キターーーーーーーーーーーーっ キマシタ!!

これはかの有名な「マーライオン」の後ろ姿!! うう。朝日が眩しいっ

朝日に負けじと、マーライオンの正面にまわる前に写真をパシャっ。

そして…あの対岸に見えるホテル。

あれは間違いなく、最上階のプールが有名なマリーナベイサンズホテル(※)!

※SMAPさんが最上階のプールを闊歩していたSoftbankさんのCMが印象に残っている方もいるのでは。

マーライオンとこんな位置関係にあるとは知りませんでした。

実は今回泊まるのはマリーナベイサンズなのですが、プールをはじめとするレポートは別の回で。

▼▼ マーライオン

写真右は、技術ブログでお馴染み?の佐々木です。笑

佐々木執筆のブログはこちら:

Oracleが使用するメモリ領域(PGA)

Oracleが使用するメモリ領域(SGA)

パラメータファイル(PFILEとSPFILE)

などなど。

さてさて。

初日夜のディナーの話も入れようと思ってたんですが、到着日の朝だけで1話目は十分そうですね。。

なんだか誰かさんのNew York出張編のブログみたいになる気配が1話目からぷんぷんしますが、お楽しみに。今回は何人かで執筆していきます。

▼▼ Top Award Tour2012 の参加メンバ

ではでは!またの機会に!

Top Award 2012 ~Singapore Part1~採用はアナログなんです

皆さん、新年あけましておめでとうございます。

人事の松尾と申します。

はじめましての方もそうでない方も、どうぞよろしくお願いいたします。

【技術ブログ】ではありますが、【Re:Qと~く】にて採用にまつわることなどを綴っています。

さて、前回はRe:Q初の取組みだった既卒・新卒採用についてお話しましたが、

今回はRe:Qの既卒・新卒採用に関するちょっとしたこだわりについてお話します。

こだわりといっても、とってもシンプル。

それは、

ご応募頂いた方全員とお会いする

ことです。

つまり

適性検査(SPI)なし

書類選考なし

です。

そう、IT企業には何かとデジタルなイメージ(?)があるかもしれませんが、

採用はアナログなんですよね。

それだけ?って思われる方もいるかもしれませんが、

それなりの規模の企業で人事をされている方であれば、「それは無理!」と心の中で叫ばれる方もいると思います。笑

では、それぞれについて少し触れておきます。

適性検査

適性検査って、色々ありますよね。

性格検査、ストレス耐性検査、知能検査、総合検査・・・などなど。

過去に自分が受けたこともあるし、活用する立場で候補者の方に受けてもらったこともあります。

そうした経験から言うと、適性検査は「ある一定の傾向」は読み取れるかもしれませんが、あくまで傾向でしかないということです。もっというと、対策がさかんに行われている今となっては、その方の本当の傾向が表れているのだろうか?という疑問が正直あります。

対策がしにくいものも出てきているようですが、そういうものを定期的に探したり検証することに時間を費やすなら、1人でも多くの方に直接お会いしたいというのが本音です。

ただ、1回の面接でその人を完璧に理解できます、というつもりはありません。

面接を前提にしたうえで、将来、補助ツール的に活用することはありうるかもしれませんね。

書類選考

書類選考というと、エントリーシートや履歴書といったところでしょうか?

書類選考をする場合、企業様によって色々チェックする観点はあると思いますが、

強いて一言でいうならば、「会ってみたい」と思うか?・・・に尽きると考えています。

・・・となると、困ります。

なぜなら、ITインフラに、そしてRe:Qに、

多少なりとも興味を持って頂いた皆さん全員とお会いしたいから。

もっと言えば、「興味」のレベルまで醸成されていなくてもいいんですけどね。

「なんか他と違う感じがする」

「なんかよくわからないけど、ちょっと気になる」

・・・などなど。笑

そうなると自ずと書類選考はしない、という選択になります。

なぜそこまで会いたいと思うのか?

理由の1つは、

皆さんのこれまでの道のりや価値観などを、文章ではなく、生の言葉で伺いたいから。

百聞は一見に如かず です。

詳細は別の回にゆずりますが、これまでの経験のなかで私が強く感じていることの1つです。

これからまさに本腰をいれて就職活動をされる皆さんに贈りたい言葉でもあります。

Webや仲間からの情報収集も否定はしませんが、

時間をつくって(←ここ、ポイントですよ)自ら足を運び、

いろんな業界や企業様に触れ、自分の目で直接確かめて下さい。

当初は思いもしなかった業界や企業様とご縁があるかもしれませんよ。

(Re:Qの既卒・未経験採用の1期生も最初はIT業界志望ではありませんでした。詳細はこちら。)

Re:Qとしても、有難いことに結構な人数のご応募を頂いてはおりますが、

今後も全員と会うことを続けていきます。

ではまた、近いうちに。

採用はアナログなんです新入社員が既卒のイメージを変えてくれました

はじめまして。人事の松尾です。今回がブログ初登場です。

採用活動を通じて感じたこと等を、今後こちらのRe:Qと~くでお伝えしたいと思います。

創業5年目を迎えて

2008年に創業してから早4年、人が人を呼んで集まったキャリア採用の面々。

そんな彼らにより、自由で、自主性を重んじる社風が育まれてきました。

(私もまた、「人の縁」と「社風の魅力」により当社(以下、Re:Q)に合流したキャリア採用の1人です)

5年目を迎える今年、Re:Qとして初の取り組みをしました。

それが既卒(※)・未経験の採用です。

※ここでは「学校を卒業後、就職意欲があるもののまだ就職されていない方」をさしています。

---------------------------------------------------------------------------------------------

正直言いますと、当初は「第2新卒(※)」採用を検討しており、

最初から「既卒・未経験」採用を計画していた訳ではありませんでした。

※ここでは「卒業後、1~3年程度のIT業界での業務経験を有する方」をさしています。

結果的に「既卒・未経験」採用にいたったのですが、今回はその経緯は割愛します。

--------------------------------------------------------------------------------------------

既卒というと、残念ながらネガティブなイメージを持っている企業・人事の方が比較的多いと思います。

実際、私も「うーん・・どうなんだろうか?」という感じで、決してポジティブなイメージではありませんでした。

しかし情報収集やいろいろ話を聞くことで、既卒のポジティブな面に目を向けるようになりました。

働きたいという気持ちや危機感が強い

やる気が人一倍あり、周囲にいい刺激を与える

また、これから社会人になる方々ですから当然ITの業務経験もありません。

そこも

教えることを通じて既存の社員が更に成長できる

教えあう文化が更に形成される

と考えました。

一長一短という言葉があるように、物事には良い面もあれば悪い面もありますよね。

(今回でいうと、悪い面だけではなく、良い面もあるということです。)

新入社員に教えてもらったこと

そうして「既卒・未経験」採用を決めて活動した結果、

縁あって、2012年4月に3名、2012年7月に2名の計5名が新たな仲間として加わりました。

彼らが入社してからのこの数か月、前述のような良い影響を与えてくれたのは勿論ですが、

一番の収穫は、『既卒』のイメージをポジティブなものに変えてくれたことです。

一言で言えば、

「凄くいいじゃん!」

です。

逆にどうして今にいたったのか、不思議に思ったくらいです。

そんな彼らが執筆したブログがこちら!

◎アーリーステージにたって ~Re:Qエンジニア1年生が思うこと◎

・就職活動編

・ORACLE MASTER Bronze受験体験記

・ORACLE MASTER Gold Oracle Database 11gへの道のり

既卒・新卒採用ホームページの開設

この経験を踏まえ、Re:Qの採用ホームページをリニューアルしました。

題して、既卒・新卒採用ホームページです。

▼▼既卒・新卒採用▼▼

http://www.reqtc.com/recruit/n_index.html

もし今までなかなか思うような結果がでていない方々も、

「自分がイメージを覆す!」位の意気込みを持って臨んで頂きたいです。

皆さんより経験豊富とはいえ、人事の方も人ですから。

考えだって変わりますよ(私みたいに)。

勿論、Re:Qへの応募も歓迎です!

興味を持って下さった方は是非こちらをご覧ください。

長くなりましたので、今回はこの辺で。

採用活動を通じて感じたことなどをお伝えしたいと思います。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 7月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||