こんにちは。宮崎です。

今回のブログの内容は11g R2以降に準拠した内容になります。

まず、RACというテーマを踏まえて、

ASM(Automatic Storage Management)に関しての11gのR1とR2の違いを述べます。

11g R1までは、投票ディスクとOracle Cluster Registry(以下、OCR)という2つのOracle ClusterwareファイルをASMで管理できず、rawデバイスや共有ディスク内に配置していました。

ところが、11g R2では大きな変更がありました。

それは、11g R2ではこの2つのファイルをASM内で管理できるようになり、

ディスクの領域管理が楽になったのです。

・OCR

OCRとは、一言でいうと、RACの構成情報レポジトリ用ファイルのことです。

Oracle Clusterwareで制御するデータベース、サービス、リスナーなどのコンポーネントや各クラスタ・リソースのプロファイル情報やステータス情報など、Oracle Clusterware稼働に必要な情報が含まれているファイルです。

・投票ディスク

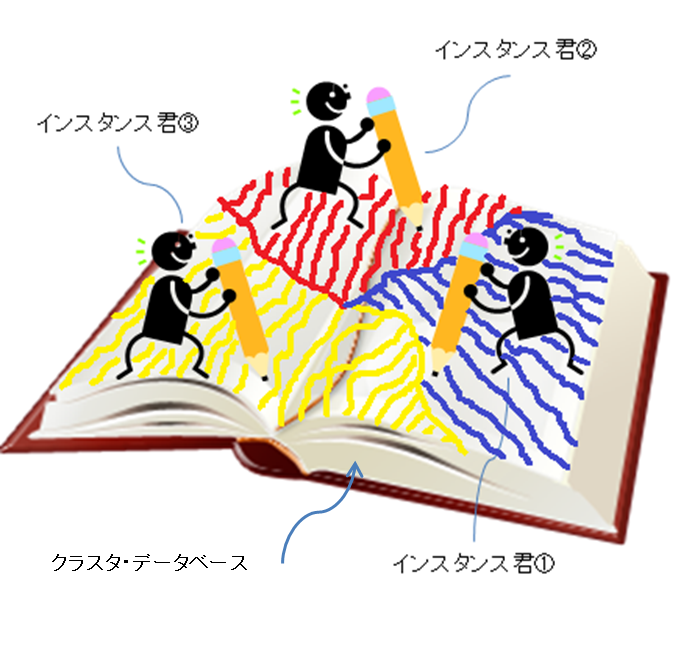

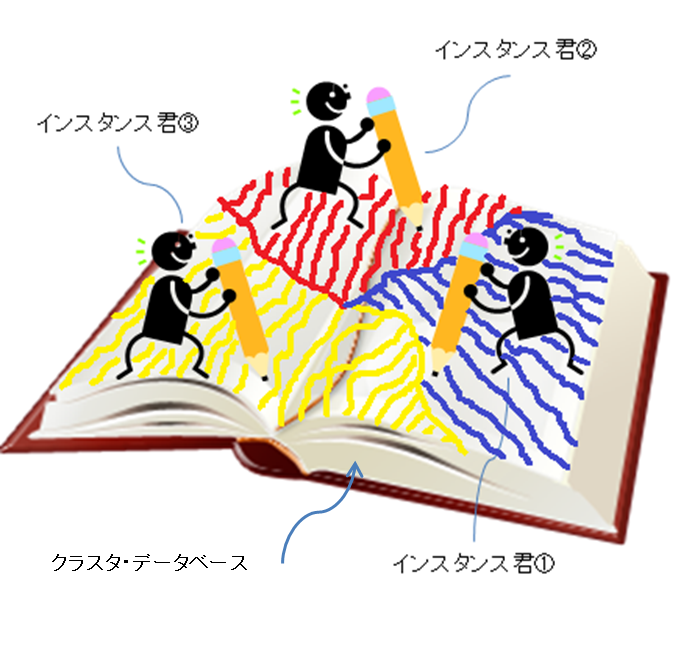

投票ディスクとは、Oracle Clusterwareがクラスタ内のノードの生死判断するのに用いるファイルです。クラスタ内の各ノードは、ハートビートと呼ばれるクラスタ同期サービス(以下、CSS)同士で生存確認を行います。その結果として、あるノードにサーバーダウンなどの異常が発生した場合、その異常が起きたノードを切り離し、クラスタを正常に保つスプリット・ブレインという機能に使用されます。下の図は前回のブログでも出てきた、3ノードからなるクラスタ・データベースのイメージ図です。

インスタンス君①

「おーい生きてるかー?」

インスタンス君②

「こっちは無事だよー」

インスタンス君③

「俺も大丈夫!」

各インスタンスはCSS社の糸電話で、こまめにお互いの無事を確かめ合っています。

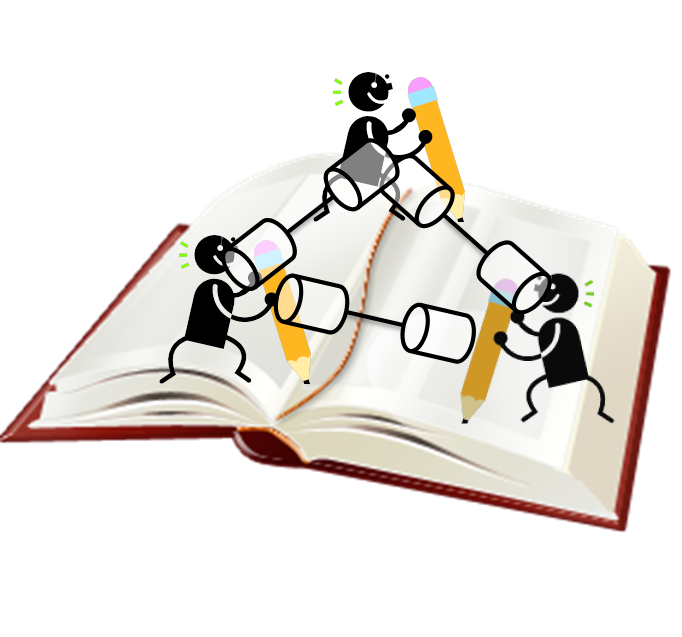

しかし、ある日のこと、急にインスタンス③君が倒れてしまいました。

インスタンス君①

「おーい生きてるかー?」

インスタンス君②

「インスタンス君③から返事が帰ってこないの!」

インスタンス君①

「何度呼びかけても応答してくれないな・・・」

意識を失っているので当然、糸電話で2人のインスタンス君たちと話すことはできません。

インスタンス君③がいない以上、このままでは今あるクラスタ・データベースを維持することができません。そこで残った2人のインスタンス君はある決断を下します。

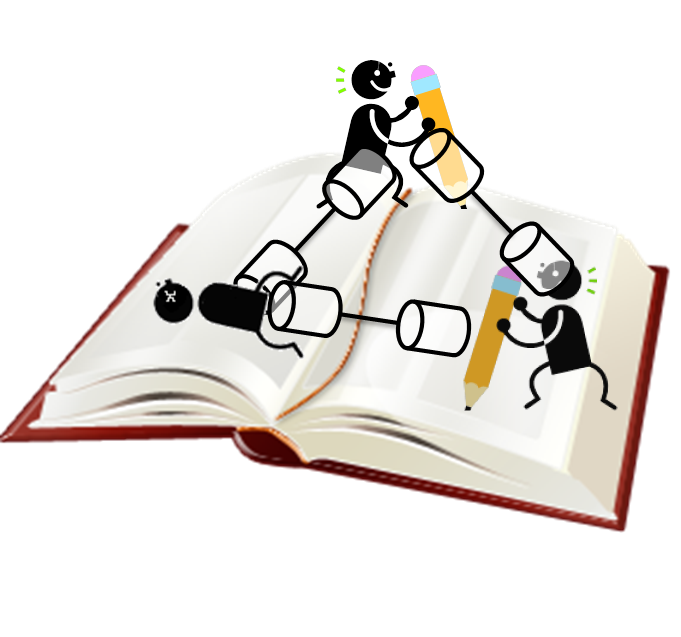

インスタンス君①

「インスタンス君③から応答があるまで、2人だけでクラスタを作りなおそうよ」

インスタンス君②

「僕も同じ意見だよ。賛成票2票でインスタンス君③をクラスタから切り離そう」

こうして多数決によりインスタンス君③はクラスタから切り離され、インスタンス君①と②からなる新しいクラスタ・データベースができました。

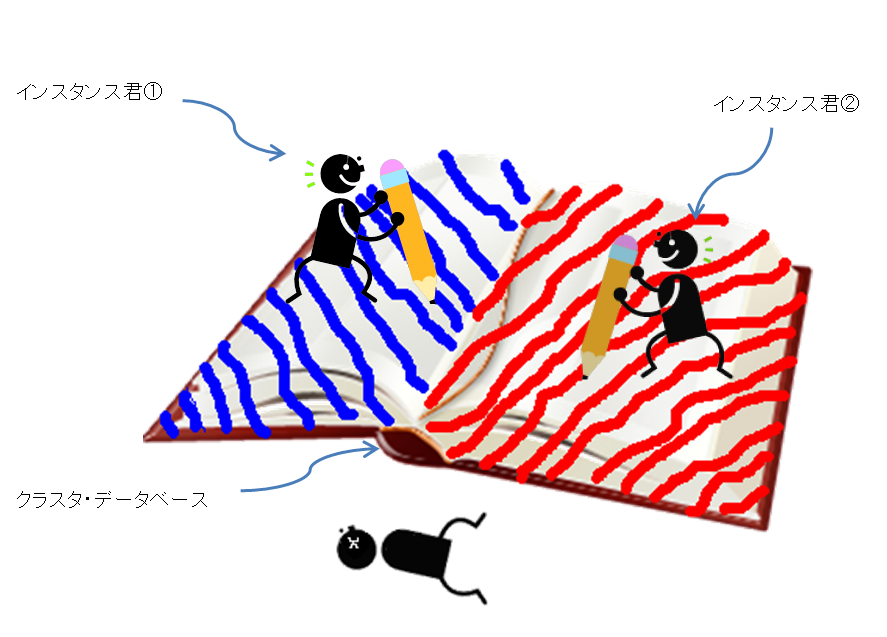

それからしばらくしてインスタンス君③は何事もないかのように2人のもとに戻ってきました。

インスタンス君③

「みんな、ただいま!」

インスタンス君①

「おっ、やっと帰ってきたね。」

インスタンス君②

「2人だけで大変だったんだよ!」

インスタンス君③

「ごめんごめん!積もる話もあると思うけど、先にクラスタ作りなおそうぜ」

インスタンス君②

「そうだね」

異常の発生したインスタンスが再び正常に起動すると、自動的にクラスタの再構成が始まります。

OCRと投票ディスクをASMで管理する利点としては、障害時にOracle Clusterwareを継続的に稼働したまま障害に対応し、その後の復旧まで自動的に行う点が挙げられます。その際、ディスクの冗長化設定を利用してデータ保護を行うとなおさらよいです。

Oracle ClusterwareとASMは、コンポーネントとしては独立しているものの、この2つが1つの機能として統合され、Grid Infrastructureと呼ばれるRACを支える重要なアーキテクチャとして提供されています。

ASMに関してはそれ自体もさることながら、ACFSも含めて色々と記事が書ける素材のため、

また折をみてお伝えしたいと思います。

RELATED ARTICLE関連記事

RELATED SERVICES関連サービス

Careersキャリア採用

LATEST ARTICLE

CATEGORY

- AWS (66)

- Azure (24)

- Databricks (18)

- GCP (27)

- Nutanix (14)

- Oracle Cloud Infrastructure(OCI) (19)

- Oracle Cloud VMware Solution(OCVS) (4)

- Oracle DB (92)

- Oracle Linux KVM (19)

- Python (3)

- Snowflake (22)

- Veeam Backup & Replication (13)

- インフラ (76)

- クラウド (137)

- コンテナ技術 (17)

- セキュリティ (22)

- データエンジニアリング (64)

- ネットワーク (21)

- 仮想基盤 (37)

- 生成AI (18)