AWS上で処理を実行する...というと Lambda が思い浮かびますが、Step Functions という非常に便利なサービスがあります。Step Functions は名前の通り、複数の処理を繋げて段階的に実行することができるサービスです。

Step Functions は様々なサービスと連携でき、EC2を起動したり、DynamoDBからデータをエクスポートしたり、Lambda を実行したり、別の Step Functions を実行したり...などいろいろなことができます。ただ実行するだけでなく、条件分岐やエラーハンドリング機能まで備えている優れものです。

今回はそんな Step Functions について、実際の使用例をもとにご紹介していきます。

ステートマシン作成

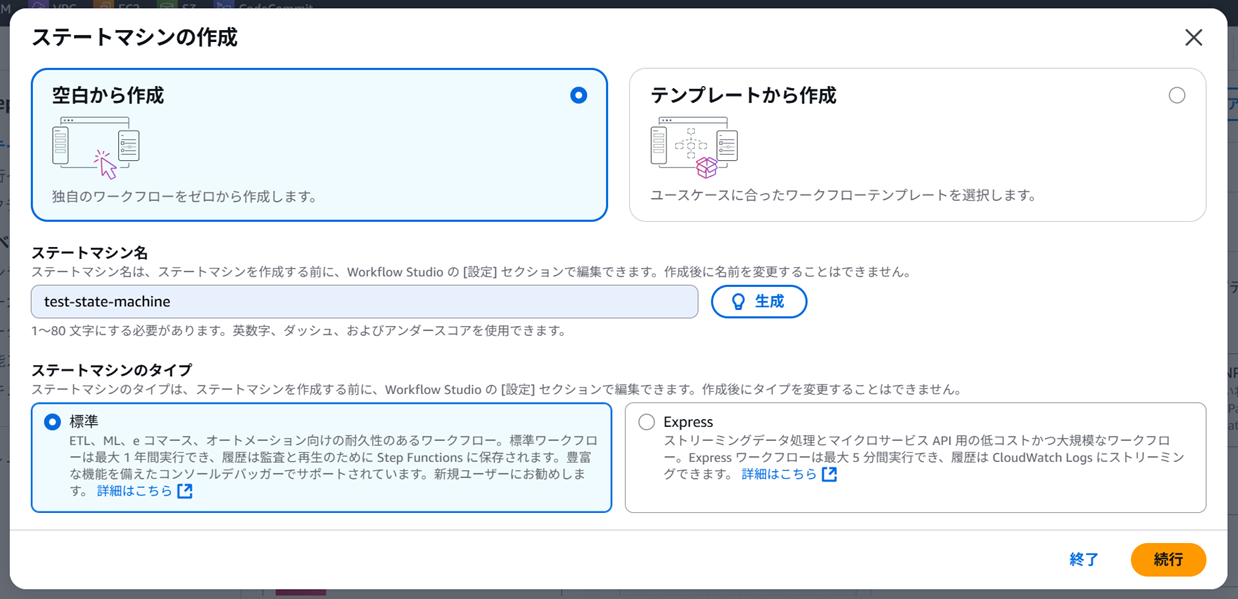

コンソールで「Step Functions」の管理画面を開き、「ステートマシンの作成」をクリックします。

以下のような作成画面が開きます。今回は一から作るため「空白から作成」、ステートマシンのタイプは「標準」としています。

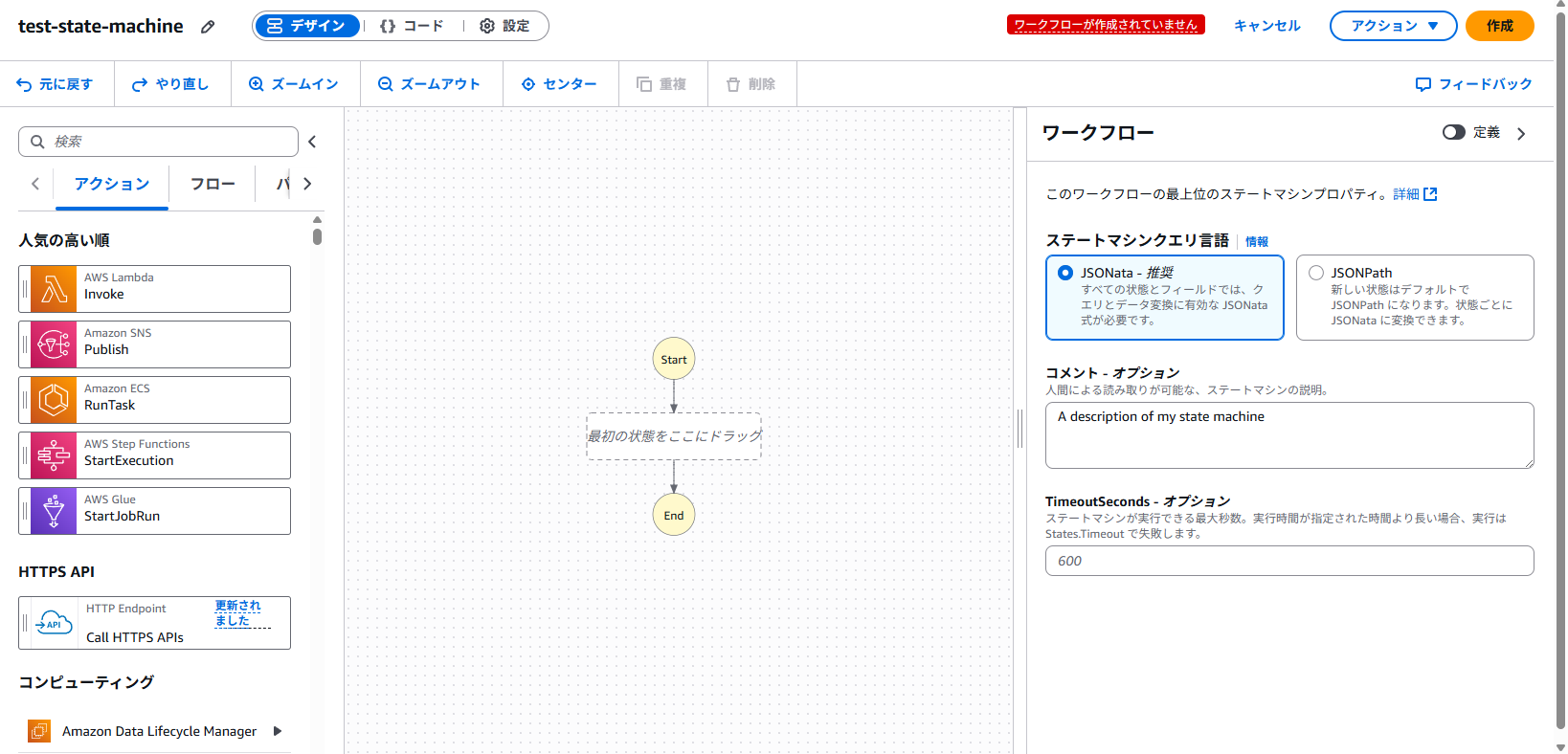

「続行」をクリックすると、ステートマシンの編集画面が開きます。

画面中央部に表示されているのが視覚化されたワークフローで、ここに左側のメニューのアクションやフローをドラッグ&ドロップして処理を構築していきます。簡単にご紹介すると、それぞれ以下のような内容です。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| アクション | EC2やLambdaの起動、API呼び出し、DBからのデータエクスポート、通知など |

| フロー | 条件分岐、並列実行、Wait設定、成功/失敗のステータス設定など |

| パターン | S3のデータ処理やジョブポーリングの雛形 |

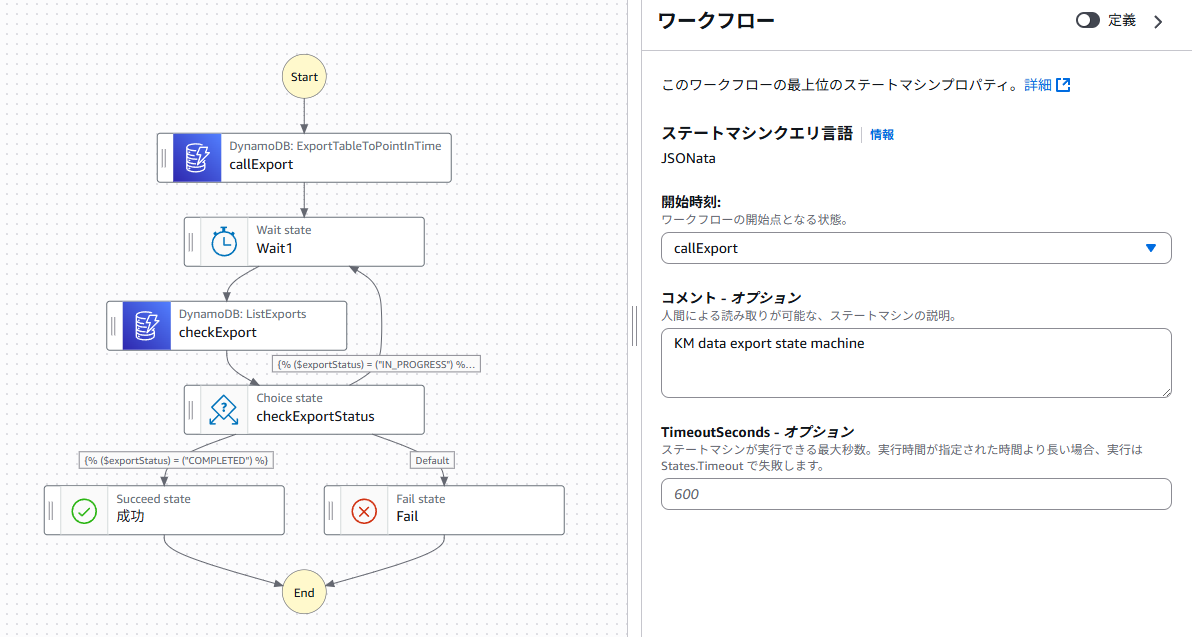

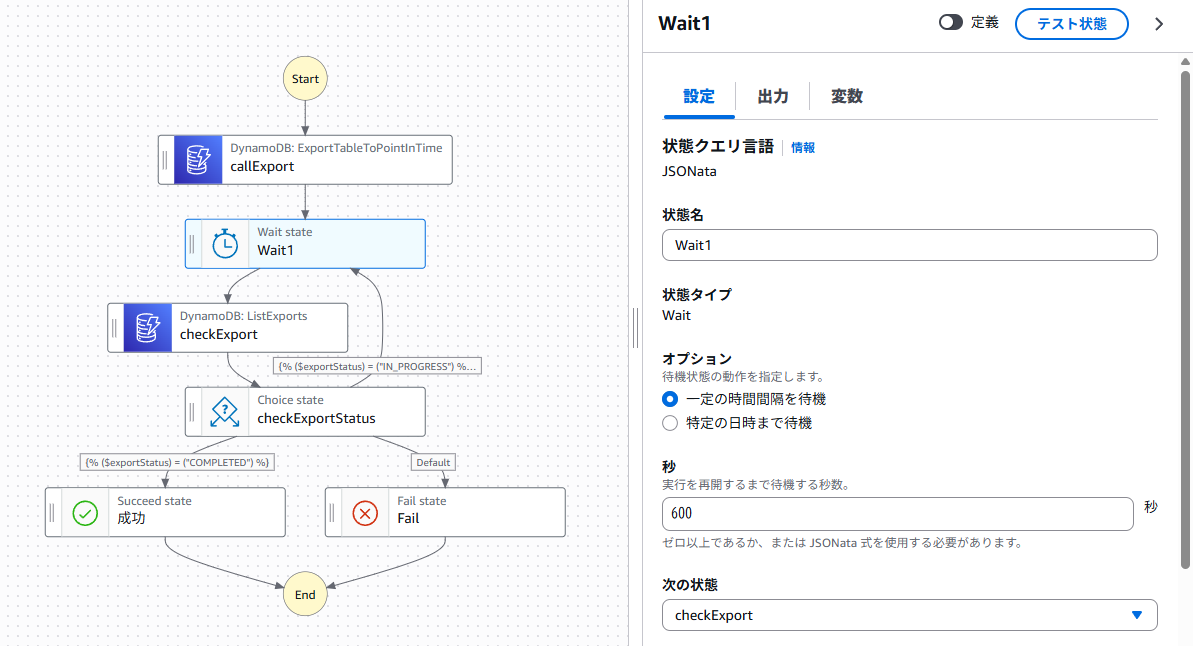

今回は、DynamoDB にある社内のナレッジデータを S3 にエクスポートする処理を作成します。DynamoDB から S3 へのエクスポートを実行し、10分おきにエクスポート状況を確認して完了していれば正常終了とします。

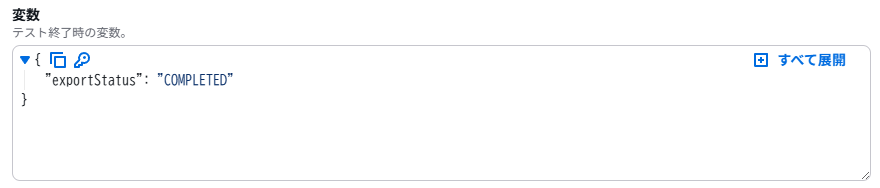

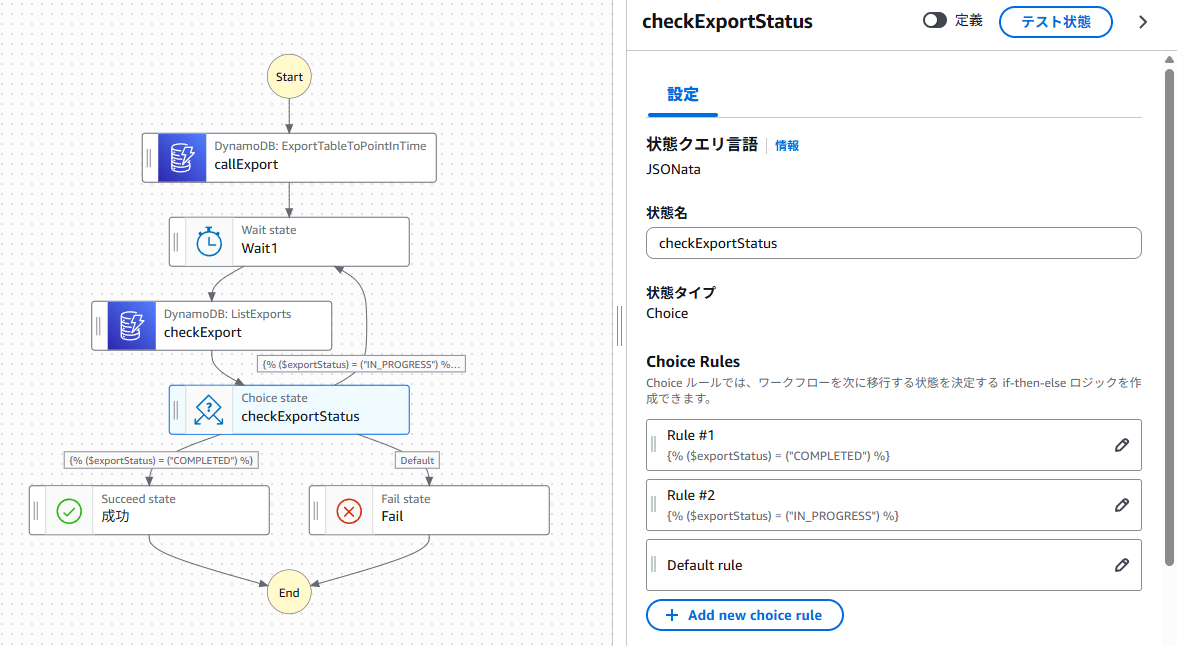

作成したワークフローの完成形がこちら。

ひとつひとつ詳しく見ていきます。

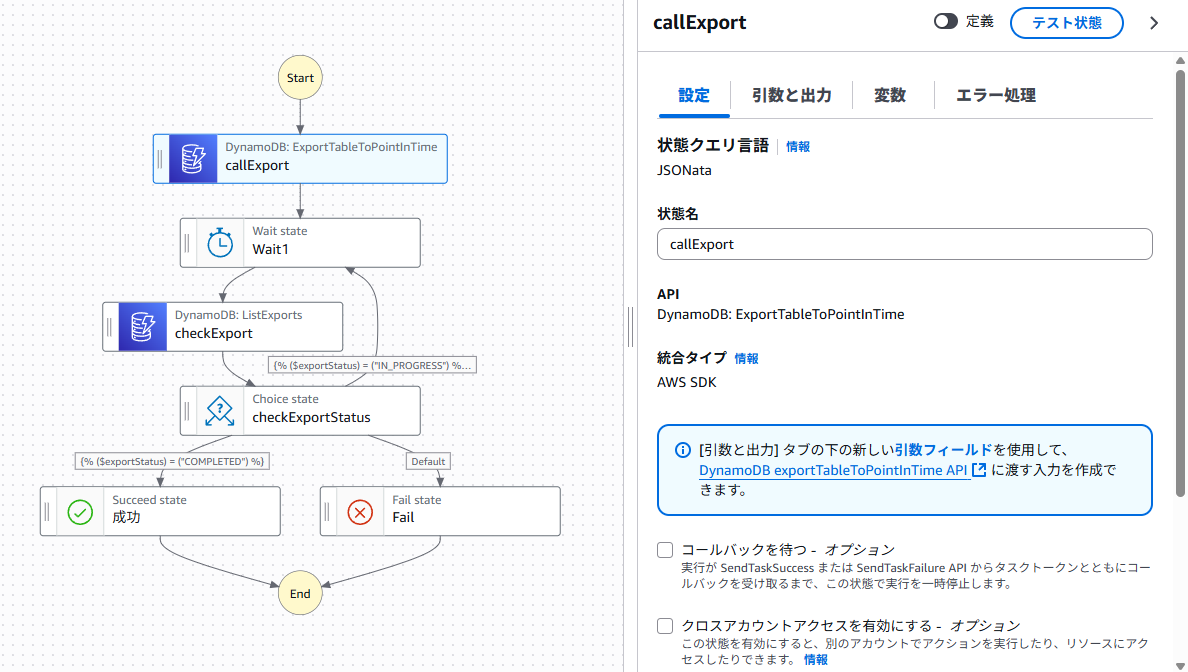

DynamoDB からのエクスポート部分は、アクションで「DynamoDB: ExportTableToPointInTime」を選択しています。

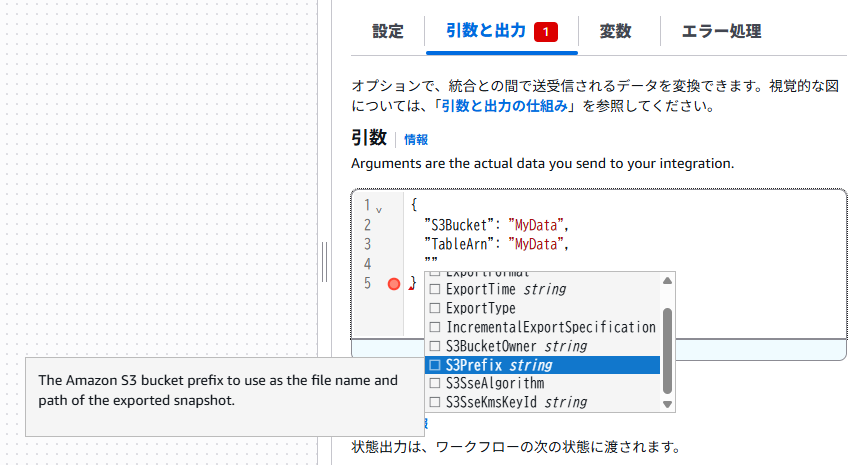

「引数と出力」タブで、エクスポートAPIに渡す引数を設定します。TableArn、S3Bucketなどを設定しています。

どういう項目が設定できるの?と疑問に思われるかもしれません。引数欄に「""」を入力すると候補が出てくるので、それをヒントに設定することができます。より詳細な情報については、こちらのようなAPIリファレンスが参考になります。

次はWaitの設定です。Waitは処理を一定時間待機させることができます。今回の場合、10分毎にエクスポート状況の確認をしたいので「一定の時間間隔を待機」で600秒としています。

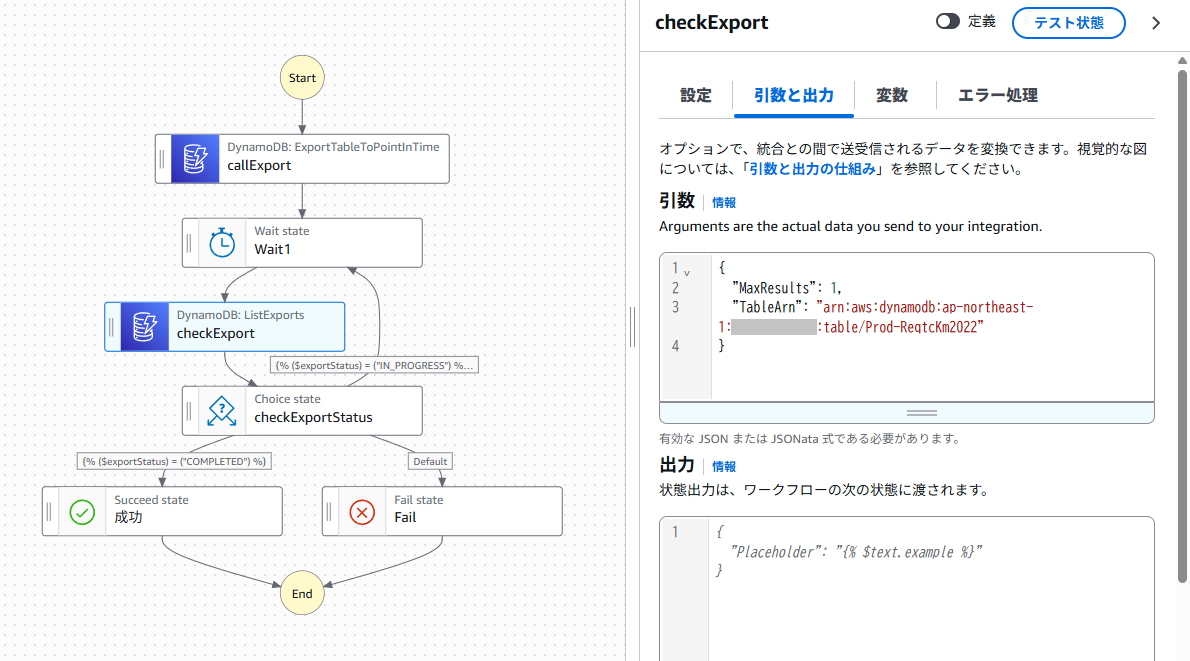

次は「DynamoDB: ListExports」によるエクスポート状況の監視です。maxResultsに1、TableArnに対象テーブルを指定することで、最新のエクスポート状況を取得することができます。

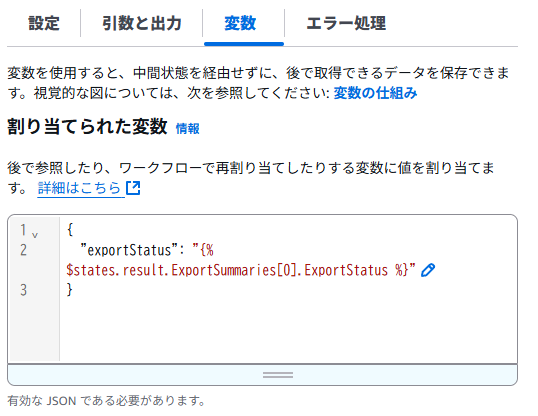

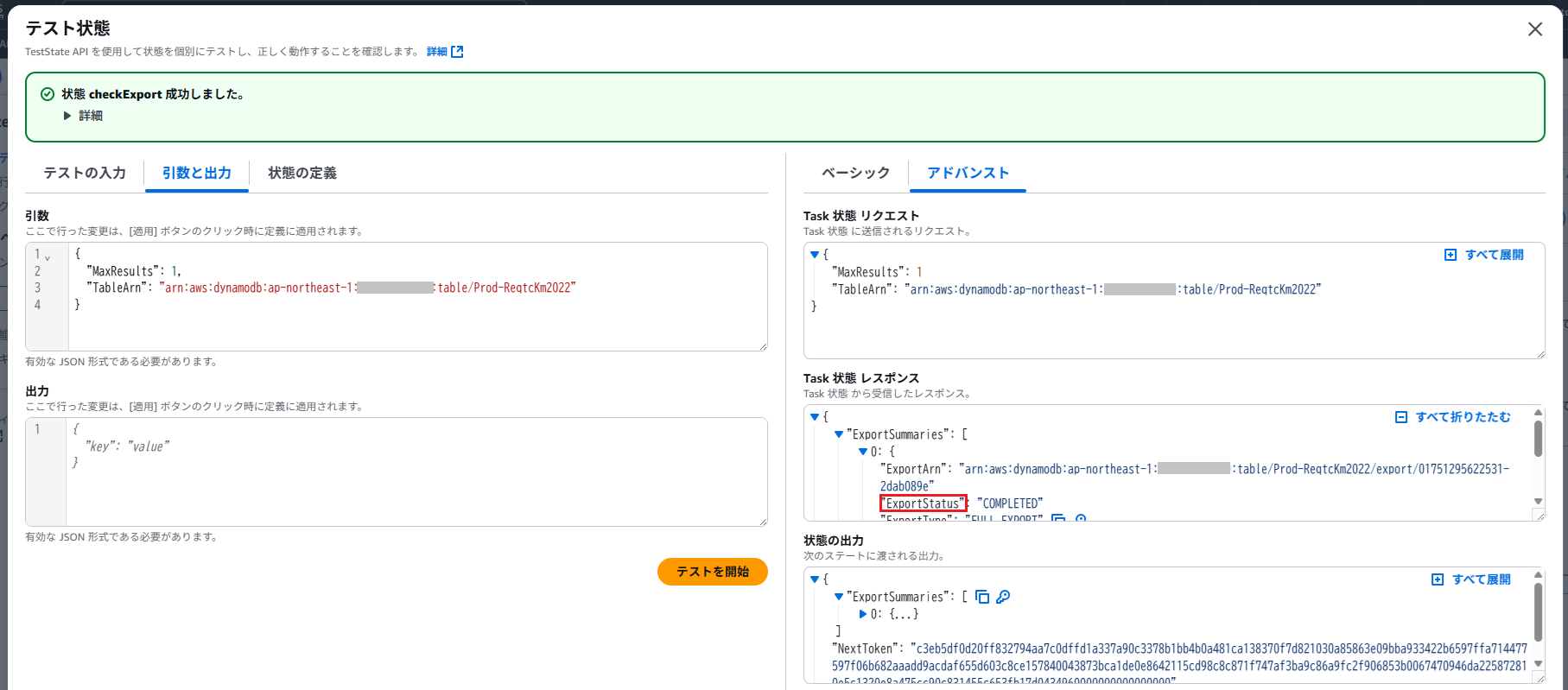

ここで注目いただきたいのが「変数」部分です。今回、エクスポート状況をもとに監視を継続するか終了するかを決定したいので、後続の条件分岐で使うための変数を設定しています。

今回はexportStatusという変数を設定し、$states.result.ExportSummaries[0].ExportStatusの値を割り当てるようにしました。

$states.resultというのは成功したAPIの応答を表すものであり、JSON形式のレスポンスからExportStatusの値を取り出すようにしています。{% ... %}はJSONata式といい、ワークフロー内の変数を参照するためのものです。

レスポンスの内容などは、右上の「テスト状態」をクリックして確認することができます。

※APIのレスポンスは、公式ドキュメントで確認可能です。例えば、DynamoDB のエクスポートステータスの値を知りたい場合、こちらに記載があります。

上記で定義した変数exportStatusは、後続の任意のノードで参照することができます。

次が監視の継続判断を行う条件分岐です。フローから「Choice」を選び、条件を設定しています。

今回設定した条件は以下の通りです。

- デフォルト:Fail

exportStatusがCOMPLETEDの場合:SuccessexportStatusがIN_PROGRESSの場合:Wait1に戻る

上記により、10分毎にエクスポート状態を確認して完了なら正常終了、実行中なら継続監視、エラーが発生した場合は異常終了という処理が実現できます。

動作確認

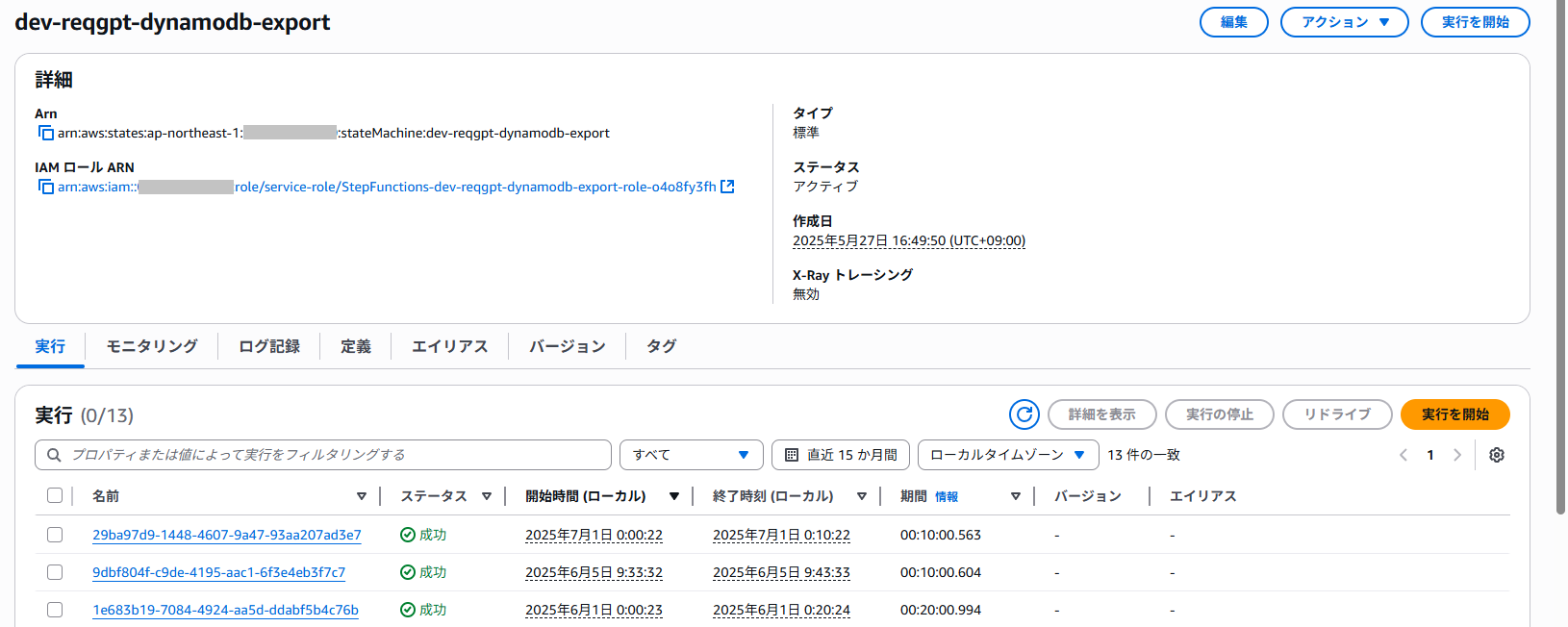

ステートマシンの作成が完了したら、「実行を開始」で実行できます。

実行が開始すると、実行履歴に記録が追加されます。

まとめ

Step Functions の使い方についてご紹介しました。

Step Functions は多くのサービスと連携しており、複数の処理を繋げて段階的に実行することができます。単純なタスクから条件分岐やポーリングを伴う複雑なタスクまで幅広く対応しており、様々なユースケースに適用可能です。

今回は詳しく触れませんでしたが、エラー発生時のリトライや例外処理、タイムアウトやハートビートの設定なども処理ごとに細かく設定することができます。

特別な要件がなければ Lambda を使わずともたいていの処理はできてしまうので、今まで Step Functions を使ったことがなかったという方はぜひ試してみてください。

参考

RELATED ARTICLE関連記事

RELATED SERVICES関連サービス

Careersキャリア採用

LATEST ARTICLE

CATEGORY

- AWS (66)

- Azure (24)

- Databricks (18)

- GCP (27)

- Nutanix (14)

- Oracle Cloud Infrastructure(OCI) (19)

- Oracle Cloud VMware Solution(OCVS) (4)

- Oracle DB (92)

- Oracle Linux KVM (19)

- Python (3)

- Snowflake (22)

- Veeam Backup & Replication (13)

- インフラ (76)

- クラウド (137)

- コンテナ技術 (17)

- セキュリティ (22)

- データエンジニアリング (64)

- ネットワーク (21)

- 仮想基盤 (37)

- 生成AI (18)